お茶でも飲みながら、横浜の歴史を語り合ってみませんか?

ここは、横浜の歴史や文化について気軽にくつろいで楽しめる私たちの”さろん”です。

まずはヴァーチャルな空間で、そして、いつかあなたの顔を見ながらも…。

これからたくさんの面白い情報を載せていきます。

お知らせ

★「横浜歴史さろん」の弟妹サイト「横浜歴史さんぽ」もご覧ください!

- イベント情報(Home)を更新しました。

- イベント情報(Home)を更新しました。

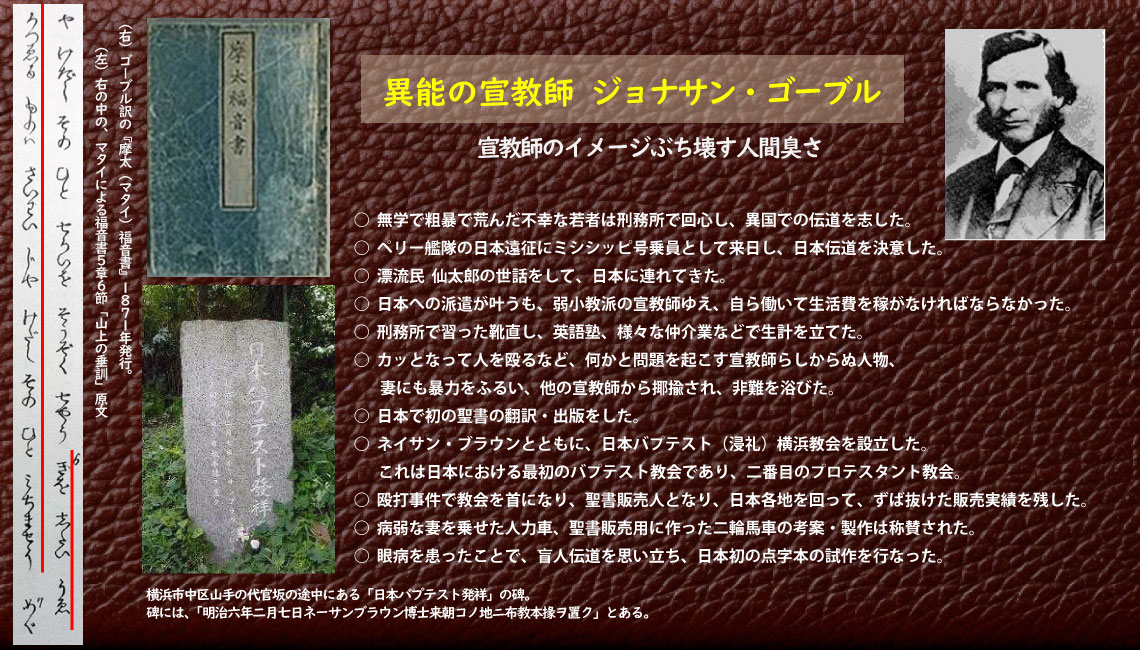

- トップ特集「異能の宣教師ジョナサン・ゴーブル 」掲載しました。

- イベント情報(Home)を更新しました。

- アーカイブページに2023年歴史講座の動画アップしました。

9月28日 第5回 横浜と水の今昔物語 byジャン・ヨコハマ

10月22日 番外編 米軍接収地の歴史 by 相澤竜次 氏

11月23日 特別編 ご存知でしたか?金沢の海が横浜での海苔養殖の最後の砦であったことを —その盛衰史を柴の漁師の活動を通して学ぶ— byコバテル先生

12月20日 第6回 ペリー来航とペリーの記念碑 横浜にもあったペリー銅像計画 byわたなべとしこイベント情報(Home)を更新しました。横浜歴史さろん2024 歴史講座チラシを右欄に掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。歴史すぽっとページに 「横浜起業家 高島嘉右衛門」1と2を掲載しました。仲間・施設ページに「自由民権を源流に『神奈川県史』を学び究める京浜歴史科学研究会」を掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。歴史すぽっとページに 「横浜商人 中居屋重兵衛と尊皇思想」を掲載しました。アーカイブページに横浜歴史さろん2023 掲載記事から歴史講座講座 動画アップしました。

第2回「横浜英一番館」・幕末にやって来た巨大商社 byコバテル先生

第3回 山手居留地 カリュー氏毒殺事件 byカセイジン

第4回 横浜の礎・吉田新田と明治の裏面史 by Anne

イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。アーカイブページ内「特集 カリュー氏毒殺事件 ~山手外国人居留地版ミステリー~」は、5月5日の同タイトルの歴史講座開催に伴い内容を改訂しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。

トップ特集「英連邦戦死者墓地から平和を学ぶ 捕虜となり日本で死んだ多くの兵士に心に留めて 」掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。アーカイブページに講座の動画アップしました。

横浜歴史さろん2022 コバテル先生歴史講座 横浜と英国を合わせ鏡で読む日本近代史

第5回 近代水道発祥の地 横浜―日本人がパーマーに託した英国の「緩速ろ過処理」水道とは― (前半)と(後半)

第6回 鉄道と日本の近代化 ―モレルの鉄道建設による都市横浜の様相変化― (前半)と(後半)

横浜歴史さろん2023 掲載記事から歴史講座

第1回 横浜の名物女といわれた“富貴楼お倉” ―明治の元勲らが横浜富貴楼」で政治を動かしていた― by ニシハルキ (前半)と(後半)イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。2023年の講座情報「掲載記事から歴史講座」を掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。トップ特集「井伊直弼銅像首切り事件?!その顛末と銅像建立をめぐる紛争」掲載しました。歴史すぽっとページに 「洋学の先覚者 佐久間象山」および「開国推進論者 岩瀬忠震とよこはま」を掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。仲間・施設ページに「米軍住宅跡地のマンション街 パークシティ本牧けやき会『歴史カフェ』の取組み」を掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。7月17日歴史講座第4回の動画を掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。4月3日歴史講座第2回および5月5日第3回の動画を掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。仲間・施設ページに「『郷土の歴史を未来に生かす』青葉区郷土史の会」を掲載しました。

イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。2月27日の歴史講座第1回の動画を掲載しました。トップ特集「森林太郎(森鴎外)と脚気(かっけ)惨害」掲載しました。「横浜歴史クイズ」100問になりました。イベント情報(Home)を更新しました。「横浜歴史クイズ」始めました。イベント情報(Home)を更新しました。2022年の講座情報「横浜と英国を合わせ鏡で読む日本近代史」を掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。トップ特集「台地を一気に剥がして出現した縄文・弥生・古墳の3時代にわたる複合集落遺跡 ―三殿台遺跡―」掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。仲間・施設ページに「元祖『まち歩きガイド』、NPO法人横浜シティガイド協会」及び、人物紹介「発想力と実行力で愛する横浜のまちづくり 嶋田昌子さん」を掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。横浜歴史さろん2021歴史講座「海から見る横浜の幕末史 第3回」YouTubeにアップしました。横浜歴史さろん2021歴史講座「海から見る横浜の幕末史 第2回」YouTubeにアップしました。

イベント情報(Home)を更新しました。9月11日開催予定の「海から見る横浜の幕末史」第4回中止のお知らせ。イベント情報(Home)を更新しました。トップ特集「横浜の戦後史を考える ―もう一つの外国人墓地―」掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。仲間・施設ページに「会員による古代から近代までの通史の研究発表が主軸活動の『横浜歴史研究会』」の紹介記事を掲載しました。(変更のうえ)横浜歴史さろん2021歴史講座「海から見る横浜の幕末史 第1回」YouTubeにアップしました。イベント情報(Home)を更新しました。横浜歴史さろん2021歴史講座「海から見る横浜の幕末史 第1回」YouTubeにアップしました。コバテル先生講演会ビデオ「変遷する港湾社会を介して港都横浜の現代史を語る②」YouTubeにアップしました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。トップ特集「生麦事件 ―徳川幕府崩壊、日本歴史大転換の起爆剤、生麦事件はこうだった!― 」掲載しました。イベント情報(Home)を更新しました。イベント情報(Home)を更新しました。横浜歴史さろんホームページ開始しました!特集 異能の宣教師ジョナサン・ゴーブル

―ペリー艦隊乗員として来日、のち宣教師になってやって来た― ジョナサン・ゴーブル

ジョナサン・ゴーブルKG. ミウラ

編集:わたなべとしこ

幕末、1858年に日米修好通商条約が締結されると翌年には宣教師の来日が始まった。幕末から明治初期に多くの宣教師が来日したが、その中で異色と言われ、評価されることのなかった宣教師ジョナサン・ゴーブルがいた。彼は、日本に開国を迫ったペリー艦隊のミシシッピ号乗員として日本に来たが、この時すでに日本伝道をめざしていた。

ゴーブルは宣教師として23年間日本で活動をし、その間、日本で最初に新約聖書の分冊(マタイ伝)を翻訳・出版し、バプテスト教会を設立した。また、製靴技術の紹介や人力車の製作、点字本の試作等の業績を残した。しかし、ゴーブルの激情的な性格と言動が災いして多くのトラブルを起こしたため、キリスト教界の中でも低評価のままだった。しかしここ近年のゴーブル研究により、業績の再評価が行われるようになった。そんなゴーブルの人生を辿ってみたい。1.ゴーブルの生い立ちとキリスト教への回心

ジョナサン・ゴーブル(Jonathan Goble、1827年3月4日 - 1896年5月1日)は、1827年3月 ニューヨーク州の農村で6人兄弟の長男として誕生した。父が11歳の時に死去、その後母が再婚したため、厳しい祖父のもとで農夫として養育され、荒れた生活を送った。(この間の生活環境については右欄下方(スマホ等の狭小画面では下方)の補足説明「1.ゴーブルの不幸な生立ち」を参照)

19歳の時、未払い労賃のことで雑貨店主に金銭支払いの脅迫状を送ったために強盗未遂の罪で2年間刑務所に服役した。ゴーブルは刑務所で製靴技術を修得した。その製靴技術がのちに日本で生活を支えることになった。

ゴーブルは獄中でキリスト教に回心し、出獄したら宣教師になり異国へ伝道に向かうことを志した。

2.ペリー艦隊乗員となり、初来日

ゴーブルは出所した2年半後の1851年12月、ペリー艦隊乗員募集に応募し、海兵隊員となり、1852年から除隊になる1855年5月にまで勤務した。志願の目的は将来の宣教地として希望している日本の下調べのためである。ペリー艦隊のミシシッピ号の乗員として1853年と1854年に日本に来航した。

ゴーブルはこの航海の中で、日米和親条約交渉開始の夜に12連の詩「夜の幻」と題した日本宣教の決意を歌った。

「荒海の彼方から星条旗をまとった青年が現れ、絹の着物に身を包み金象嵌の飾りをつけた者に自由貿易と人権について説き,更に富以上の大きな恵みである福音の歓びを伝えようとしている」

という内容の詩であり、この詩は日本が開国することにより貿易による富と人権意識がもたらされる。しかしそれ以上にキリスト教の福音という幸いをこの国にもたらす宣教師になるという強い意志を表したものである。

ゴーブルにとっては、この航海を通じて、宣教地として希望している日本を下見できたことと、それ以上に宣教師となるために最適な人たちとの交流を通して、日本伝道の使命が確認できたことは大きな喜びとなった。3.ペリー提督ゴーブルを支援する

ペリー提督

ペリー提督ペリー(Matthew Calbraith Perry、1794年4月10日 - 1858年3月4日)は東インド艦隊司令長官として日本開国の命を受け1853年と1854年に来航した。ペリーはゴーブルが宣教師として日本伝道を希望していることを知り、ゴーブルに対していろいろと配慮をした。

ペリーは、艦隊通訳(中国語)のサミュエル・W・ウィリアムズにゴーブルを引き会わせ、日本伝道の展望等についての意見を聞かせた。

また、琉球那覇に寄港したとき、ゴーブルにイギリス人宣教師ベッテルハイムの家屋の修理を命じて、宣教地での働きについて学ばせた。

横浜では条約交渉に際し、ゴーブルが一兵卒の身分でありながら士官と同等の扱いで上陸を許可した。また中国の上海に寄港したときには、太平天国の乱が起こっていて、在留アメリカ人の保護活動の任務にゴーブルも参加させた。この保護活動で現地の宣教師と出会い、宣教師の具体的な活動内容を知ることができた。

さらに、ゴーブルが宣教地日本の状況を知られるようにと、日本人漂流民の仙太郎に引き合わせた。そして除隊後も仙太郎の世話をするよう手配した。ペリーは仙太郎を通じて、より日本についての理解が深まるだろうと考えたようだ。こうしたペリーの配慮により、ゴーブルは宣教に対する具体的な知識と宣教師の任務を知ることができたのである。除隊後の1856年12月、ゴーブルはニューヨークにいたペリーを訪問し、改めて日本に宣教師として赴く希望を述べた。ペリーも近い将来、宣教師となって活動するゴーブルを具体的に援助することを約束した。だが残念ながらペリーは、1858年3月4日に亡くなり、援助の約束は果たせなかった。

*1858年7月29日 日米修好通商条約締結

4.若き日のゴーブルに影響を与えた人々

(1)S・W・ウィリアムズ ペリー艦隊第一通訳官

S・W・ウィリアムズ

S・W・ウィリアムズウィリアムズ(Samuel Wells Williams、1812年9月22日 - 1884年2月18日)は1833年から中国に宣教師として赴任した経験があり、日本伝道に熱意を持ち、1837年8月にモリソン号でマカオから7人の日本人漂流民を返還するため来航した。しかし鎖国下であり東京湾でも鹿児島でも砲撃を受け目的を果たすことができなかった。

宣教師の経験のあるウィリアムズは、ゴーブルに対して日本伝道の展望について自身の中国伝道の経験を通して、いろいろとアドバイスをした。

1858年、ウィリアムズはアメリカの3つの宣教団体に、日本宣教の必要性を説き、宣教師の派遣を要請した。これがきっかけで、アメリカの宣教団体は、ヘボンやS・R・ブラウンらの宣教師を日本に派遣することになった。(2)ベッテルハイム 琉球にいたイギリス人宣教師

ベッテルハイム

ベッテルハイムベッテルハイム(Bernard Jean Bettelheim、1811年 - 1870年2月9日)は1846年から琉球の護国寺に住み、伝道活動をしていたが琉球政府から住民と接触することを禁止されていた。そのため新約聖書を琉球語に翻訳しながら、琉球で宣教活動ができる準備をしていた。

ペリーは1853年6月、那覇に入港した時、ゴーブルにベッテルハイムの家屋を修理することを命じた。ゴーブルは、ベッテルハイムとの交流を通して宣教師の働きについて具体的に知ることができた。退役したらベッテルハイムの助手として働きたいとの思いを強くした。翌年もまた琉球に寄港したときに訪問している。「大工兼靴屋がやってきて、ペリーが前に約束した書斎の窓二枚をはめこんでくれたし、子供たちの靴も作ってくれた。」「ジョナサン・ゴーブル研究」中の『ベッテルハイムの日記』より」

(3)仙太郎 ゴーブルが世話をした日本人漂流民

仙太郎(? - 1874年10月)は、広島の瀬戸田の漁師で、1850年10月栄力丸で江戸からの帰りに遭難、アメリカの商船に救助される。ペリーの日本遠征に際し、ペリー艦隊の水兵となる。

ペリーは浦賀で仙太郎に下船を進め、通訳の堀達之介と交渉し、帰国しても罰則なしとの約束を取り付けたが、仙太郎は処罰を恐れ下船することを頑なに拒否し、アメリカに引き返してしまった。

ペリーは遠征中、ゴーブルに仙太郎の世話をさせ、除隊後も引き続き面倒を見させた。仙太郎はゴーブルと一緒にマジソン大学付属中学に入学したものの、学業についていくことができず1年で退学した。

仙太郎は1858年に洗礼を受け、1860年ゴーブルとともに帰国し、一緒に成仏寺に滞在した。その後、宣教師バラの下僕となり、のちに静岡学問所の教師クラークや東京開成学校の教師グリフィスの下僕となり、1874(明治7)年10月死去、中村正直の墓の一区画に埋葬された。「中村正直}についてはアーカイブにあるKG. ミウラ氏による特集記事「キリスト教諜者・安藤劉太郎のち関信三の半生―キリスト教信奉者・中村正直との数奇な出会い―」に詳しい。

仙太郎は無学で頭も良くなかったため、ゴーブルの日本語習得の役には立たなかったが、仙太郎はサム・パッチと呼ばれて、居留地にいた人々の忠実な下僕として働いた。「2.サムパッチ・仙太郎」については右欄(スマホ等の狭小画面では下方)に掲載)

5.宣教師としての学び

妻エリザ

妻エリザ 長女ドリンダ

長女ドリンダ1855年4月、ペリー艦隊日本遠征終了で、除隊したゴーブルは宣教師になるため中等教育、高等教育を受けねばならず、1855年10月ニューヨーク州ハミルトンにあるマジソン学園アカデミー(中等部)に仙太郎と一緒に入学した。28歳のことである。しかし、仙太郎は前述したように脱落してしまった。

ゴーブルも入学後、学生結婚禁止の校則にもかかわらず、エリザ(19歳)と結婚したため除籍となった。しかし学園は聴講生としての在学を認め、1858年10月には、マジソン大学科学課程の神学関係の講座と聴講を許可された。長女ドリンダが誕生した。

このころからゴーブルはアメリカバプテスト自由宣教協会(ABFM)に、日本を伝道地として自分を派遣するように何度も申し入れている。このバプテスト派の宣教団は徹底した奴隷制度の廃止を主張していた。ゴーブルの熱意により、1859年5月に行われた協会の年会でゴーブルは日本派遣宣教師に任命された。

しかし、ABFMは弱小教派であり、資金に乏しかった。ゴーブルを派遣する条件は、ゴ-ブル自身で後援者を探し資金を得る志願宣教師(=自給伝道者)としての派遣であった。以後、ABFMのもとでの在日11年は、他の宣教師たちの給与の5分の1に満たぬ年400ドルを篤志家より受けるだけで、大方は自分の手で生活を支えねばならなかった。1859年11月3日、ニューヨーク市レイク街のバプテスト教会で宣教師任命式が行われ、11月5日、妻子と仙太郎をつれ日本に向けて出帆し、1860年4月1日、横浜に到着した。

6.宣教師となって2度目の来日

当時の成仏寺(最近これは成仏寺ではないと言われているが)

当時の成仏寺(最近これは成仏寺ではないと言われているが) J.C. ヘボン

J.C. ヘボン S.R. ブラウン

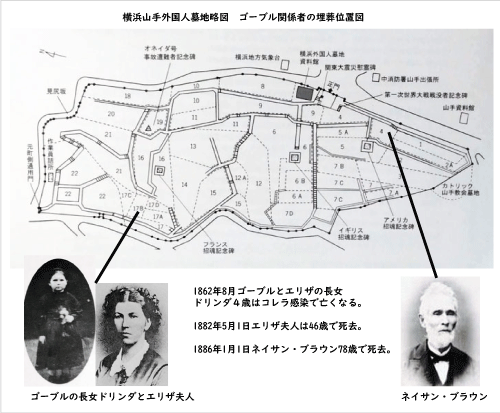

S.R. ブラウン1860年4月、ゴーブルは先に来日していた宣教師ヘボンとS・R・ブラウンがいた神奈川の成仏寺で一緒に住むことになった。2年後の1862年3月、神奈川から横浜居留地110番に家を建てて移転した。ところが間もなく、長女ドリンダがコレラに感染して、たった一日で亡くなってしまい、外国人墓地に埋葬された。

このころ南北戦争により資金不足に陥った宣教団体から帰国要請の手紙が寄せられた。今帰国すれば旅費の面倒は見るが、断るなら今後の生活には責任を負わないとの厳しい内容だった。ゴーブルは愛する娘ドリンダが亡くなった地である日本で、伝道活動を続ける決心をした。そのため、なおいっそう自分で生活費を稼がなければならなかった。ゴーブルは刑務所で取得した製靴の技術を生かして、居留地の外国人商人に頼まれ靴修繕を専業化するようになり、数人の日本人を雇用し、その製靴の技術を伝えた。のちに建築業、船舶売買の斡旋などをして生計を立てていた。

妻エリザも英語塾や裁縫等の内職でゴーブルを支えた。しかしエリザは病弱で、ゴーブルは手押し車を制作して妻を乗せ、病院に送迎した。これが人力車のはじめ、と後にゴーブルは主張した。(「3.ゴーブルが主張する人力車の発明」は、右欄下方またはスマホなどでは下方、の補足説明を参照してください)

ゴーブルはエリザの病気を気遣い帰国させた。ゴーブルが自分の生活費を得るために経済活動をしていることに対して、他の宣教師たちは彼のことを「いわゆる自称バプテストの宣教師」と非難した。当時日本に来た宣教師たちは大学教育を受け、さらに神学校を卒業して牧師資格を得ていた。また、組織的にも整った宣教団体から派遣されていたので金銭的な保証もされていた。そういう人たちからすると、学歴も教養も低く、自分で生活費を稼がなければならなかったゴーブルは、同じ宣教師でありながら随分違って見えただろう。確かにゴーブルの言動には問題が多かったため、軽蔑の対象になったのは容易に想像がつく。しかし、彼は奴隷制度廃止を強く訴え、民衆の側に常に立っていた。(補足説明として「4.ゴーブルへの非難とその考察を参照。右欄またはスマホなどでは下方に掲載)

7.ゴーブルの聖書和訳と明治初期の聖書和訳

幕末から明治初期に来日したプロテスタントの宣教師にとって最大の課題はキリスト教の教理の基本である聖書の和訳であった。ヘボンは宣教師の使命として第一に聖書の翻訳を挙げている。「キリスト教の宣教師が日本に限らず、どこの国へ赴く時も,其の目的は常に一つ、その国の人々に聖書を与え、聖書の教えを伝えることである。」

ゴーブル訳の摩太福音書

ゴーブル訳の摩太福音書(1)ゴーブルの聖書和訳

新約聖書の言語はヘレニズム時代に地中海世界に広く普及していたコイネーと呼ばれるギリシャ語で古典ギリシャ語と異なり庶民性があり一般の人々が使用する言語だった。ゴーブルの聖書和訳も漢字混じりでなく平仮名で行った。

ゴーブルは早くも1863(文久3)年から聖書の和訳を開始したが、当時の日本語は武士階級と平民の言葉使いが異なっていたこと、ローマ字をやめ平仮名表記への変更など、試行錯誤を続けた。本格的な翻訳はヘボンの『和英語林集成』が出版された1868年以降である。この間、明治新政府からの宣教師の3~4倍の報酬を提供するお雇い教師等の招聘があったが、それらを断り、聖書翻訳・刊行のために注力した。

ゴーブルは1871年新約聖書の『摩太福音書』(マタイによる福音書)を翻訳し、禁教下ではあるが、国内最初の和訳聖書(分冊)が出版された。☆ ゴーブルの和訳の特徴

「すべての人に読まれるべき発音主義による平仮名書きで、口語に近くできるだけ平易な文体を用いていること、漢訳の影響がほとんと認められないことは、注意されるべきである。」(海老沢有道『日本の聖書』) ネイサン・ブラウン

ネイサン・ブラウン(2)日本で最初に新約聖書を翻訳したネイサン・ブラウン

ネイサン・ブラウン(Nathan Brown、1807年6月22日 - 1886年1月1日)はビルマ(現ミャンマー)、インドのアッサム州の宣教師としての長い経験があり、1847年にアッサム語の『新約聖書』を翻訳出版した実績があった。病気のために帰国し、『アメリカン・バプテスト』紙の編集長として奴隷制廃止を訴え、1862年12月31日に奴隷解放のためにリンカーン大統領と会見している。

彼は66歳の1873(明治6)年2月、新約聖書の和訳とバプテスト派の教会設立のためにゴーブルと共に来日した。そしてゴーブルと横浜浸礼教会を設立し、主任牧師となった。彼は聖書翻訳に集中し、ゴーブルは伝道活動を担当した。老齢にも拘わらず、1879(明治12)年8月に日本で最初の新約聖書『志無也久世無志与』(しんやくぜんしょ)を翻訳し出版した。

☆ N・ブラウン訳の特徴

「本文は仮名文字主義で、特に作成した草仮名および連続体の活字を用いたことなどに著しい特徴が見られる。彼が日本文明の進歩のためには漢字を廃すべきであると、いち早く文字改革の主張をなしたことは一見識というべきであろう。」(海老沢有道『日本の聖書』)(3)聖書翻訳委員会の聖書和訳

一方、プロテスタント各派では新約聖書の和訳のために、1872(明治5)年9月横浜居留地39番のヘボン宅で、第一回宣教師会議が開かれ、聖書翻訳委員社中が結成され、新約聖書の権威ある日本語訳聖書を出版することを決議した。

委員長はS・R・ブラウン、委員はヘボンとグリーン。翻訳作業は山手221番のブラウン邸で行われた。1879(明治12)年に翻訳が完了し、翌年には新約聖書翻訳出版祝賀会が築地の新栄教会で開催された。

翻訳作業が行われたS.R.ブラウン邸跡地に「新約聖書和訳記念之地」の記念碑がある。これは現在、横浜共立学園の校内にある。☆ 翻訳委員会訳の特徴

「知識階級を満足させると同時に、他の階級の人々にも理解できる易しさをも兼ね備える中庸な表現を用い、漢語を交えつつ品格と読みやすさのある文体は苦心の結晶であろう。」(海老沢有道『日本の聖書』)8.新約聖書マタイによる福音書5章6節「山上の垂訓」各訳の紹介

ゴーブル訳 1871年

6 ぎを したい うゑ かつゑる ものは さいわい じゃ

けだし その ひと みちましょう (トップの画像の左端に原文を掲載)ネイサン・ブラウン訳 1879年

6 ただしきを したうて うゑ かわく ものは さいわひ なり、

その ひとは みちたる べきに よって なり。翻訳委員会訳 1880年

6 飢渇(うえかわく)ごとく義(ぎ)を慕者(したふもの)は福(さいわひ)なり 其人そのひと)は飽(あく)ことを得(う)べければ也。

日本聖書協会新共同訳 1987年

6 義に飢え乾く人々は、幸いである。その人たちは満たされる。

参考:New Revised Standard Version Bible, copyright 1989

6 Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.

岩倉使節団:左から 木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、

岩倉使節団:左から 木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、

大久保利通9.ゴーブル、岩倉使節団と同船で帰国

ゴーブルは『摩太福音書』の翻訳出版も終わり、病気療養のため帰国していた妻エルザを迎えに、一時休暇をとって帰国することになり、1871(明治4)年12月23日に横浜港からアメリカ号で帰国の途についた。

同船には幕末の不平等条約改正のため、アメリカに向かう岩倉使節団と一緒になった。アメリカ公使デ・ロングから、岩倉と随員2名にキリスト教の教義と慣例、儀式などを教えてほしいと依頼された。岩倉使節団はキリスト教中心の欧米訪問にあたり、今後の日本のキリシタン対応のために知識を必要としていた。ゴーブルは岩倉と2名の団員に一般的な説明をし、その後、随員2名には継続して講義した。サンフランシスコに到着後、ゴーブルは地元紙に使節団に日本での信教の自由を認めるように働きかけよと、新聞に寄稿したが反響はなかった。10.3度目の来日

1872年5月アメリカのバプテスト派の宣教団体が合流してアメリカ・バプテスト宣教師同盟(ABMU)が結成された。合同した宣教団体は、ネイサン・ブラウン(主任宣教師)とゴーブルの2人の宣教師を日本へ派遣することを決定した。

ゴーブル夫妻とブラウン夫妻は1873(明治6)年2月に横浜に到着した。住まいは、以前ゴーブルが建てた家は宣教師バラに貸してあったので、横浜山手居留地203番に二家族で仮住まいをした。*1873(明治6)年2月24日 キリシタン禁制高札撤去。

ブラウン夫妻とゴーブル夫妻は3月2日に仮住まいの山手居留地203番で、横浜浸礼教会を設立した。ブラウンは聖書の和訳に集中することになり、教会の運営はゴーブルが主に行うことになった。

4月になるとゴーブルが宣教師バラに貸してあった山手75番に移ることができた。しかしその年の12月にゴーブル自身が洗礼を授け、ブラウンの聖書翻訳の助手をしていた石川寿一郎を殴打した。このためゴーブルは宣教師を罷免されてしまい、再来日10か月でバプテスト教派と決別することになった。

翌年1874年に山手224番に独立バプテスト教会「真道館」を開設した。教会の看板に「文書翻訳者 公衆の語学者」と掲げた。十数名が集まったが、定着せず1875年3月には「真道館」をメソジスト派の宣教師マクレーに売却した。バプテスト派は、17世紀初頭イギリスの清教徒内部から興ったプロテスタントの一教派。この派の特徴は,(1) 信仰個条をもたず聖書のみを信仰の規準とし,(2) 洗礼は浸礼,すなわち全身を水に浸すものとし,幼児洗礼を認めず,(3) 自覚的信仰告白者のみを教会員とし,(4) 教職を認めず万人祭司主義に立ち,(5) 各個教会の自主独立を認め,(6) 国家と教会の分離を主張していることなどである。<コトバンク 出典 ブリタニカ国際大百科事典>

11.ゴーブル、わが国初の点字本を試作する

こうした不遇な時代に、ゴーブルは眼病を患って半年近く視力を失う状態に見舞われた。しかし、彼はこのような不幸を深い信仰的内省により、次への活動、盲人伝道を思い立つことに至った。

1876(明治9)年にゴーブルがローマ字の点字試作本『ヨハネ福音書』9章を作ったことが居留地新聞に報じられた。これは、わが国最初の点字本である。こうした報道はその後も継続されて、訓盲院運動の端緒をつくった。この運動は日本人に引き継がれて発展した。12.ゴーブルの聖書販売伝道者としての活動

ゴーブルは教会を罷免され、独立して教会を設立したがうまくいかずに、1879年に米国聖書会社日本支社の聖書販売人として採用された。アメリカ聖書協会は1876年に横浜に代理店を設置して、聖書の販売と配布を行ってきた。

主事のギュリックは、ゴーブルが直情的でよくトラブルを起こしているとの評判を聞いていたが、聖書販売人に採用した。その理由として、「扱いがたい人物である。彼は多くの善良な人々の間で不人気だ。しかし真の宣教の熱意を持っており、聖書頒布の働きにふさわしいと思われる。」とゴーブルを情熱ある宣教師として認めていた。聖書販売に際して、街頭で讃美歌を歌い、説教し、1冊五銭で販売した。聴衆は外国人の大男が日本語で何か売ろうとする姿を見て、面白半分で購入したという。暴力的妨害にあっても、巨漢で気の荒いゴーブルは反対に強く反撃したという。

販売の方法の一つは、場所によっては集会場で幻燈を使用した。販売地域は関東一円、中山道、東海道、さらに京都、大阪、長崎、佐賀、鹿児島、熊本、岡山、神戸と広い地域でおこなった。埼玉県熊谷では劇場「千年亭」で幻燈による伝道集会を開き、延べ千人の来場者があった。

ゴーブルが聖書を大量に販売できたのも自分で考案した二輪馬車や、手押し車で聖書を多く運搬できたことにもより、ずば抜けた実績を挙げた。

左:長女ドリンダの墓、右:エリザ夫人の墓

左:長女ドリンダの墓、右:エリザ夫人の墓13.妻エリザの死

長らく病気がちだったゴーブルの妻エリザは1882年5月1日に46歳の生涯を閉じた。ゴーブルはエリザの葬儀の司式をネイサン・ブラウンに依頼した。エリザの葬儀を期にブラウンと和解し、その後、横浜第一バプテスト教会に復帰した。エリザは山手外国人墓地の長女ドリンダの側に埋葬された。ゴーブルは妻の死を記念してパンフレット『信仰の勝利』を作成し配布した。

エリザは若くしてゴーブルと結婚し、病弱でありながら宣教団体からの資金が途絶えた困難な時期に裁縫や英語塾で家計を支え続けた。ゴーブルはエリザに暴力をふるったこともあり、それが広く宣教師の中で話題になり非難された。エリザは来日時に宣教師夫人として日本伝道の決意と願いを次のように書き記している。「私たちはとうとう日本に着きました。ここ日本こそ神の下さった私たちと子供らの故里。ここで私が生きることを、働くことを、死ぬことを、骨を埋めることをお許しください。」

14.ゴーブルの帰国

ゴーブルは日本での宣教活動は1年の休暇を挟んで23年にもなり、1883年に家族(娘2人)とともに帰国した。その後、8歳年上のキャサリンと再婚している。1896年5月1日、老衰のためミズーリ州のバプテスト療養所で死亡した(69歳)。

帰米後、56歳

帰米後、56歳

以降のゴーブル終わりに

ゴーブルは、始めから生活費等を自分で賄う自給の条件で宣教師に任命され、来日した。そのため宣教活動の他に生活のためにいろいろな仕事に携わらねばならなかった。

1871(明治4)年キリシタン禁教下にても新約聖書の『摩太福音書』を和訳・刊行した。これは日本で初めて翻訳出版された聖書(分冊)である。3度目の来日では、N・ブラウンと共に横浜浸礼教会を設立した。そして教会から除名されると聖書販売人となり日本各地を回り、ずば抜けた販売実績を残した。

ゴーブルは宣教師としての実績を残しながらも、何事にも激情が先走り、問題を引き起こし巻き込まれるという宣教師にあるまじき言動の宣教師として非難され、低い評価しか与えられなかった。しかし、近年のゴーブル研究では、聖書翻訳や宣教活動のほかに、人力車の考案・製作、点字の試作等の実績が見直され、ゴーブルの宣教師としての再評価も行われ来ている。

Copyright © 横浜歴史さろん Yokohama History Salon. All Right Reserved.