横浜の郷土史家 田村泰冶氏「史論集Ⅱ 郷土横浜を拓く」平成27(2015)年4月1日発行。

第六章、横浜人物伝 六、横浜起業家 高島嘉右衛門(157p~166p)。(著者より転載了承。)

原文は縦書き、漢数字使用だが、ここでは横書き、算用数字使用、難解な漢字はよみ等を追加、また重要箇所は太字、画像の追加、などの編集を加えてある。編集者による大幅な加筆部分は青字で示した。(Toshiko)

高島嘉右衛門・高島呑象

目 次

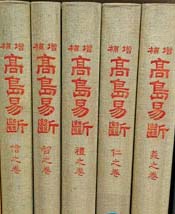

「高島易断」八幡書店、昭和57年

1. はじめに

2. 横浜での活動、そして挫折

3. 伝説的な生涯、易学的な感覚

4. 横浜での本格的事業

(1)日本全国の灯台建設

(2)高島旅館

(3)ガス会社・ガス灯

(4)高島学校

(5)鉄道敷設地埋立

上記項目は別ページ「横浜起業家 高島嘉右衛門1.」に掲載

高島遊郭

(下記目次項目をクリックすると該当箇所へ移動します。

全文読むにはログインが必要です。)

(6)定期航路開設

(7)高島遊郭

(8)四品食品市場

(9)岩伊座開場

(10)港座にガス灯

(11)木管水道敷設

(12)横浜共同電灯会社

(13)北海道炭鉱鉄道・横浜共同電灯会社

(14)高島牧場

5. 易学 ~高島易断~

6. まとめに代えて

資料 高島嘉右衛門と易断

4.横浜で本格的事業

(6)定期航路開設 明治4(1871)年、ドイツより船舶(レイン号)を購入。「高島丸」と命名、横浜~函館間運航

これは、オランダ領事タックの口車に乗せられ購入した船だが、当時は独仏戦争中で、このドイツ船を動かせば、仏軍から攻撃される状況だった。嘉右衛門の機転と押しの強さによってこの難局は切り抜けて、日本最初の郵船(定期飛脚船)明治3(1871)年「高島丸」を航海(横浜・函館間の定期航路)させた。しかし、当時はまだ政府に海運の重要性が理解されておらず、採算が合わず、補助金を受けられないことなどから、明治5年には中止になった。「世に先んじて事を企てることはむづかしいものだ」と、言わしめた。数年内には、岩崎弥太郎が定期航路を開き、政府の軍事輸送を一手に引き受け大成功する。

(7)高島町・遊郭建設 明治5年、鉄道用地外の土地、高島町と命名。翌年旧吉原町遊郭移転。10年契約。

岩亀楼

神風楼

鉄道敷設で埋立てたときの土地は嘉右衛門の所有となったが、これは停車場と鉄路に遮断されていることから、家を建てようとするものが現れなかった。そこで明治5年、県令陸奥宗光に会い、港崎町(この頃は「こうさき」と呼ばれていたようで、場所は現在の羽衣町・伊勢佐木町辺りにあったらしい。吉原町とも言われているが、実際はわからない)の遊郭を移すように許可願を出した。陸奥には、「教育に功労ある篤志家が女郎屋を作るとは何事ゾ」(「教育に功労」とは高島学校を言っている)とはねつけられたが、嘉右衛門は岩亀楼、神風楼という二大楼閣の主人と話をつけて、結局、高島町遊郭を実現させ、地代収入を得ることとなった。

(8)四品食品市場 明治5年、関内太田町・相生町に建設。四品とは青物・魚類・肉類(鳥)・果実物をいう。

明治4年陸奥宗光が神奈川県令のとき高島嘉右工門の市場開設の出願を許可して市内の衣紋坂 (今の横浜公園内) に欧米風の吹貫建築で本格的な食品市場を開設させた。後年の港町魚市場がこれにあたる。明治42年組合長太田徳次郎 高島氏より士地1270坪と建物一切の讓渡を受けた。これがその後の中央卸売市場開設(昭和6・1931年)へとつながる。

(9)岩伊座開場 明治6(1873)年、高島町一丁目

(10)港座開設 明治7年(1874)、関内住吉町、舞台照明にガス灯30基を使用

(11)木管水道敷設 明治7年、横浜商人有志と会社設立代表となる。多摩川の登戸から関内まで木槌で導水。

☆この詳細はアーカイブページにある「特集 横浜と水の今昔物語」を参照ください。

(12)横浜共同電灯会社設立 明治22(1889)年、社長就任。

(13)北海道炭鉱鉄道、東京市街铁道 明治25(1892)年、社長就任。

(14)「高島牧場」開設 明治25(1892)年、北海道石狩・十勝の開拓。

高島嘉右衛門は明治9(1876)年、実業界から身を引くと公表した。そして、高島台の自宅にて易の研究に専念するようになる。明治9年以降も多くの事業の役職に名を連ねているが、実質的な活動は行っていなかったようだ。一説には訴えられたガス局事件(後述)がこじれたことで嫌気がさしたのではないかと言われているが、やはり、自身の占例集ともいえる高島易断を完成させるためだったらしい。

明治13年「高島易占」刊行、明治19年「高島易断」、明治39年「高島易断 決定版」刊行。

「望欣台の碑」明治10(1877)年建立 高島山公園

碑文「高島氏偉志アリ、正真之才智剛毅之志向、偶維新ノ盛時ニ際会シ感奮開化ニ励精シ、人才ヲ輩出スルハ学校ヲ興シ教育ヲ専ニス可シト、自ヲ巨万ノ金ヲ散シ碩学ノ教師ヲ海外ヨリ聘シ、始テ学館ヲ横浜二開ク、是吾邦ニ於テ洋学院ヲ設立スルノ先駆タリ、故ニ官進歩首唱ノ賞状ヲ腸ヘリ、而貿易ヲ盛大ナラシムル鉄道ヲ建築シ運輸ヲ便ニスル最急務ナレハ、官ニ請ヒ神奈川ヨリ横浜間ノ海中へ一直線ニ鉄路ヲ築造スルノ便、且益タル事ヲ揚言シ、決然奮発シテ家産ヲ尽シ、現今高島町ノ鉄路及市街ヲ埋開スルハ氏ノ独力ヲ以テ竣功スル処、其他山ヲ崩シテ港ノ内外ヲ埋メ、瓦斯燈ヲ港中ニ連絡シテ不夜ノ境タラシメ、人民夜ヲ日ニ継テ便益ヲ得セシム、此時親臨アリテ 叡感ノ 勅ヲ賜ヘリ、氏曾テ一派ノ易学ヲ特発ス、進退挙動悉ク易占ニ拠ラサルハナシ、而テ功成身退ク聖賢ノ訓戒ヲ反省シ、 近時神奈川台上ニ一閑室ヲ設ケ之ニト居シ、港内ノ繁栄ト其事業ノ功績ヲ脚下ニ嘱望シ、独欣然トシテ其ノ心ヲ癒ス、由テ此台ヲ号シテ望欣台ト云爾」

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

横浜の郷土史家 田村泰冶氏「史論集Ⅱ 郷土横浜を拓く」平成27(2015)年4月1日発行。

第六章、横浜人物伝 六、横浜起業家 高島嘉右衛門(157p~166p)。(著者より転載了承。)

原文は縦書き、漢数字使用だが、ここでは横書き、算用数字使用、難解な漢字はよみ等を追加、また重要箇所は太字、画像の追加、などの編集を加えてある。編集者による大幅な加筆部分は青字で示した。(Toshiko)

高島嘉右衛門

目 次(下記目次項目をクリックすると該当箇所へ移動します。全文読むにはログインが必要です。)

1. はじめに

2. 横浜での活動、そして挫折

3. 伝説的な生涯、易学的な感覚

4. 横浜での本格的事業

(1)日本全国の灯台建設

(2)高島旅館

(3)ガス会社・ガス灯

(4)高島学校

(5)鉄道敷設地埋立

以下の目次項目は別ページ「横浜起業家 高島嘉右衛門2.」に掲載

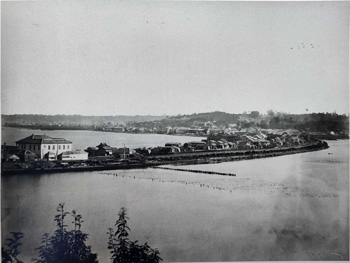

高島嘉右衛門による埋立で出来た土地、高島町

(6)定期航路開設

(7)高島遊郭

(8)四品食品市場

(9)岩伊座開場

(10)港座にガス灯

(11)木管水道敷設

(12)横浜共同電灯会社

(13)北海道炭鉱鉄道・横浜共同電灯会社

(14)高島牧場

5. 易学 ~高島易断~

6. まとめに代えて<

資料 高島嘉右衛門と易断

1.はじめに

高島嘉右衛門の名前は知らなくても「高島町」「高島台」等の名前の付く地名やその場所がどこにあるかは凡そ見当がつくことと思われる。その土地を埋立たり、切り開いたりした人物で、ガス灯の点火、「高島学校」の創設、「港座」という芝居小屋の建設、市場の開設等、横浜開港場を中心に財力と気転に長けた商才、勝負師のような才覚をもった人物で、当時の横浜商人の中では異才・変人ともいわれた風雲児であった。明治26(1893)年に東京で出版された「明治26年改正大日本長者鑑」なる全国版大実業家の番付に高島嘉右衛門は平沼専造や原善三郎等11名の横浜商人と共に掲載されているほどの実業家であった。今日の西区の発展に於いては外せない人物であり、横浜から発した西欧文物の伝播、いわゆる文明開化にかかわった彼の業績を辿って見たい。

2.伝説的な生涯、易学的な感覚

天保3(1832)年11月1日、江戸三十間堀で材木商の遠州屋嘉兵衛の子として誕生した。名前は清三郎で何不自由なく暮らせた大店の子どもとして生活していた。父は常陸国(茨城県)の牛渡村の名主で、中年になってから江戸に移住し、京橋木挽町で材木商と建築請負業をはじめた。屋号は遠州屋といい、後に鍋島藩・南部藩の御用達となり、特に旧藩主鍋島閑叟候のご贔屓を受けて大店となった。また、南部藩との関係は、南部藩領内の山岳地帯を探査し、鉄鉱脈を発見してはその経営に没頭した。それは南部藩の財政立て直しのためで、商人であったにもかかわらず嘉兵衛は勘定奉行に抜擢され、現地で父子ともども働いていた。清三郎はそのとき17歳であった。

その間、江戸の店は養子が守って営業を続けていたが、主人の留守をいいことに財産を使い果たし数千両の借財を残してしまっていた。父は悲運のなかで「俺には天に預けた金がある。お前がそれを受け取れ」と息子、清三郎を激励して死んでいったという。

鍋島直正(閑叟)

<父遠州屋嘉兵衛の逸話> 高島嘉右衛門の凄さ、豪胆さ、義侠心のためなら時に詐欺まがいのこともするようなところは父譲りである。この話は嘉右衛門自身が明治になって語った話で当時は広く知られていた。

嘉兵衛は、江戸で商売をしていたが、盛岡南部藩、佐賀鍋島藩とは信用を得て日ごろから出入りをしていた。ある日、南部藩の重職たちが、国許が冷害で大飢饉、食料も金も尽き、藩存亡の危機となり、何とかならないかと嘉兵衛を訪ねてきた。それを聞くや、百姓出の一商人であるにもかかわらず、南部藩から勘定奉行の肩書を取り付け、豊かな鍋島藩から米を買う交渉を成功させ、肥前(佐賀)まで、米を受け取りに行った。3万石の米代金は11万両。そんな金はもとよりなかった。事情を知らない鍋島藩は嘉兵衛を信じ、鍋島家御用船で南部藩まで米を届けた。決済の段になり、支払えないということが分かり、嘉兵衛一人責任を負い、切腹も覚悟となった。

しかし、時の鍋島藩の名君、鍋島直正(閑叟)は嘉兵衛の心意気に感心し、年賦払いを許したという。嘉兵衛は閑叟侯の恩義を深く感じた。後年、嘉右衛門が、横浜進出への端緒となった鍋島家出店、肥前屋開業の因縁も、この頃に始まっていた。

清三郎は22歳で遠州屋の跡目を継ぎ、嘉右衛門を名乗り(出獄後、遠州屋嘉兵衛改め、高島嘉右衛門と称したとする記載もあり)、南部藩から士分取立てで、八十石の待遇を得ていた。また、遠州屋は父の代から多くの大名に融通貸しをしていたが、非道な取立てはせず、施しをするような営業態度でもあったことから、信頼が厚く、なかでも佐賀鍋島藩と一層の親密さをもっていた。

遠州屋の再興にはとんだエピソードがあった。嘉右衛門は江戸で大工の棟梁、万兵衛に連れられ浅草の人相見 「千枝(せんし)」の店で、「今は一文無しだが、30歳までに、一万両の身代になるが、それまでに生命が無い」と占らなわれた。高島嘉右衛門は占いの予見通り、本当に27歳で二万両の身代を築きあげた。この話は彼の金儲けの秘訣、霊感とか神懸りとか言われている。

安政2(1855)年、江戸大地震のとき、23歳の嘉右衛門は弟の徳右衛門から「台所の釜が火の気のないのに高鳴りした。それも近所に響く程の音だった」と、奇妙な話を聞いた。自分で筮竹(ぜいちく)を使って占ってみると、「大火あり」と卦がでた。すぐに鍋島候のお台所(会計所)に遊んでいる予備金一万両を拝借、木場一帯の材木屋から木材を買いあさった。当時は不景気で、金詰りであったため、木材を安値で買いたたいた。それでも八千両程で済んだ。予感は的中し、大名邸での祝宴の帰り、湯島の切り通しで安政の大地震に遭遇した。すぐに金主元、鍋島邸救援の準備をした。江戸市中の材木は四倍に値上がり、材木商には契約の金額で残額を支払い嘉右衛門は二万両の利益を挙げたという。

3.横浜での活動、そして挫折

安政6(1859)年、横浜開港を知ると、「肥前屋」という店を本町四丁目に出店。これには鍋島藩より四千両の下渡金を受け、深川商人丸山七右衛門と共同で、「鍋島藩物産捌売所」の看板を掲げた。貿易品目は陶器・乾物・油・糸類・干魚・雑穀・綿・煙草・和紙・織物・炭・材木等で、繁盛は見込めなかった。それは外国との交易品目では何が売れるのか、求められている産物が何であるかも知る由もなく、商売は思うようにはいかなかった。特に貨幣交換比率は外国と金銀交換比が1対15の世界に対して日本は1対4程度であったから外国人は品物の売買より、金の小判を買った方が儲けが多かった。そのため、小判の国外流出が増大し、国内経済を混乱させてしまった。幕府は貨幣取引禁止令を出し、罰則を強めていた。

嘉右衛門はこのご禁制の小判の売買に手を出し、江戸町奉行から探索されていた。使用人一人が逮捕されるに及び、嘉右衛門は覚悟して自首、7年の刑を言い渡され小伝馬町牢獄、浅草の牢獄、佃島の獄舎と入牢し、実質5年8ヵ月服役して、慶応元年(1865)34歳で出牢し、自由の身になった。彼は「世間のいかなる憂いこと、辛いことも、牢内の苦痛に比較すれば問題ではない」と、いっている。牢内での経験が後の彼に影響を与えたことが幾つかあった。それは何よりも興味を持っていた「易」に遭遇したことと友人を得たことであった。易学の勉強ができたというのは小伝馬町の内で、土佐の浪人(水戸の浪人という説も)から、「易経」という本を手に入れ、牢中でそれを暗記するほど熟読し、「易」を悟った。それが晩年の「高島易断」を興す起因となった。

牢内で易経を手に入れたのは確かであるが、一説には、誰かが牢内に残した易経を嘉右衛門が牢名主用に積み上げられた畳から見つけた、とも言われている。

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

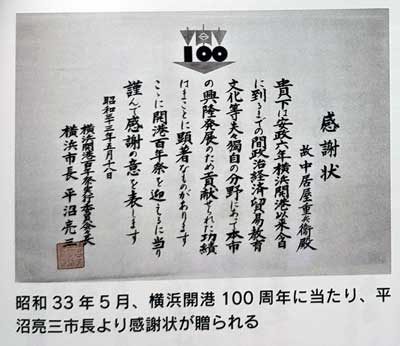

横浜の歴史に興味がある人なら、開港時、銅張の屋根の豪華な店構えで有名な商人「中居屋重兵衛」の名前を聞いたことがあるだろう。この人は生まれ故郷の嬬恋村では「偉人」として讃えられている。横浜開港100周年の1958年には、横浜市から感謝状が贈られている。けれども、中居屋重兵衛が横浜にいたのは僅か2年のことである。

掲載画像は主に、「中居屋重兵衛生誕200年記念写真集中居屋重兵衛顕彰会 2020年発行」より、転載させていただきました。

横浜の郷土史家 田村泰冶氏「史論集Ⅱ 郷土横浜を拓く」平成27(2015)年4月1日発行。第六章、横浜人物伝 一、横浜商人 中居屋重兵衛と尊皇思想(167p~178p)。(著者より転載了承。)

原文は縦書き、漢数字使用だが、ここでは横書き、算用数字使用、難解な漢字はよみ等を追加、また重要箇所は太字、画像の追加、などの編集を加えてある。(Toshiko)

横浜商人 中居屋重兵衛と尊皇思想

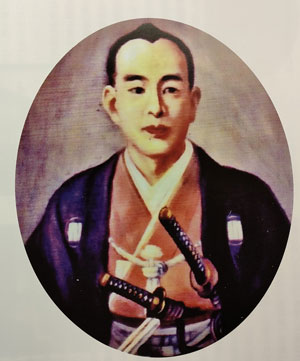

中居屋重兵衛肖像画

昭和12年、画家の奥村崇による

嬬恋村 中居屋(黒岩九蔵氏)蔵

目 次(下記目次項目をクリックすると該当箇所へ移動します。全文読むにはログインが必要です。)

1. はじめに

2. 中居屋重兵衛こと、黒岩撰之助

3. 重兵衛に関する見方

(1)火薬製造家=製薬業の家業継承

(2)貿易商人=最大の生糸貿易商

(3)港崎町遊郭、岩亀楼と重兵衛

(4)尊皇思想と開国通商

(5)生糸売込商~

4. 巨商 中居屋重兵衛の謎の死

1.はじめに

横浜開港と同時に出店した居留地で誰もがびっくりするほど豪華な、広大な店を作り『銅御殿(あかがねごてん)』と呼ばれ、連日見物客が押し掛けたという店舗。日本人とはいわず外国人もその建物や造作、器材什器にいたるまで驚嘆させるような贅を尽くしたものであった。

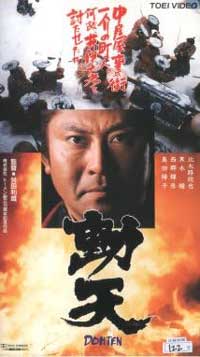

平成3(1991)年に制作された東映映画「動天」はその中居屋重兵衛を主人公に据えた作品で北大路欣也が主演。そこには主人公が豪放磊落な、愛国心に満ちた人物として描かれている。重兵衛に関しては波乱万丈の人生を送り、時には医師薬剤師、火薬製造者、貿易商人として、正義感の強い政治家として、また国学を学ぶ儒学者としての顔を持っている。横浜商人としては当初、大商人でありながら後世の横浜の歴史上においては「野澤屋」茂木庄三郎・「亀善」原善三郎のような注目される人物としては評価されていない。 もう一度、大商人でもあった実像に迫ってみたい。

2.中居屋重兵衛こと、黒岩撰之助

上州(群馬県)吾妻郡嬬恋村(あがつまぐんつまごいむら)三原、黒岩幸右衛門と母のぶとの間に長男として文政3(1820)年3月に重兵衛は誕生した。黒岩家は吾妻郡一帯から利根郡、新潟にも分布している吉田氏を先祖にもつ由緒ある家柄で、子孫は黒岩姓を名乗った。この吉田家は京都吉田神道家の流派で、藤原家の系統といわれる公家の出身であった。当初、甘楽郡(かんらぐん)黒岩村(富岡市)を領していたが領主と対立して追放され、嬬恋村に移住し、旧地の黒岩姓を名乗ったという。

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

横浜の郷土史家 田村泰冶氏「史論集Ⅱ 郷土横浜を拓く」平成27(2015)年4月1日発行。第六章、横浜人物伝 二、開国推進論者 岩瀬忠震とよこはま(149p~156p)(著者より転載了承。)

原文は縦書き、漢数字使用だが、ここでは横書き、算用数字使用、難解な漢字はよみ等を追加、また重要箇所は太字に、などの編集を加えてある。なお、本稿には他稿からの抜粋を挿入した。(Toshiko)

目 次(下記目次項目をクリックすると該当箇所へ移動します。全文読むにはログインが必要です。)

1. 横浜開港の恩人として

2. 岩瀬忠震の出自

3. 岩瀬忠震の転進

4. 横浜開港と岩瀬忠震

(挿入)岩瀬忠震の横浜開港論

(挿入)日米修好通商条約交渉

5. 悲しい結末 ~罪人扱いにされて~

横浜開港の恩人は誰か? 岩瀬忠震支持 各論

1.横浜開港の恩人として

横浜開港に寄与した人物として、つぎの三人が挙げられ、その顕彰碑等が建てられている。

大老 井伊掃部頭直弼(いいかもんのかみなおすけ) 掃部山公園 銅像

松代藩軍師 佐久間象山(さくましょうざん) 野毛山公園 顕彰碑

外国奉行 岩瀬忠震(いわせただなり) 本覚寺境内 顕彰碑・レリーフ

岩瀬忠震顕彰碑 本覚寺門前(神奈川区高島台)

この三人のうち、岩瀬忠震が横浜の歴史上で言及されたのは郷土史研究家の森篤男氏が「横浜開港の恩人岩瀬忠震」(よこれき双書1/その改訂 1980 横浜郷土研究会)を発刊してからである。本来ならば第一に掲げなければならない人物が何故うずもれてしまっていたのか。

今、神奈川区の本覚寺、開港当時アメリカ領事館になったこの寺の境内入口に顕彰碑が個人の方の善意で設置された。

この碑は1982年11月14日、「横浜開港の恩人岩瀬忠震」の著者、森篤男氏らの手で建てられた。当時の細郷横浜市長ら関係者約100人が出席し除幕式が行われた。この式典で、本稿執筆の田村氏が司会を務めたそうだ。

2.岩瀬忠震の出自

岩瀬忠震は三河以来の直参旗本、小普請組1400石取りの武家、設楽(したら)直之助貞丈(さだとも)の三男として文政元(1818)年11月21日に誕生した。幼名は愿、篤三郎、忠三郎と称した。母は林大学頭述斎の側室で、前原氏の三女、設楽貞丈に嫁した。忠震が26歳の時、直参旗本、岩瀬市兵衛忠正の長女と結婚、養嗣子となり岩瀬の姓を名乗った。 養父の忠正は800石取り、格は下がるが文化12(1815)年には書院番士、嘉永5(1852)年書院番の組頭に栄進、安政3(1856)年には先手弓頭になっている。

岩瀬忠震 (Wikipedia)

3.岩瀬忠震の転進

忠震は小さい頃から頭脳明晰といわれ、江戸湯島聖堂内でも頭角を現していた。天保14(1843)年、人材登用を図るため、十二代将軍家慶が口頭試問を上等席(謁見が許されている生徒)・下等席(下級士族の師弟)に試みたところ、優秀な成績を取った19人の生徒の中に、身分の低い下等席で、25歳の岩瀬忠震が入っていた。その後、めきめきと頭角を現し、31歳の嘉永2(1849)年2月、抜擢されて両番役(書院番と小姓組番)に配属され、小姓組では江戸城西の丸、番頭白須甲斐守に属し、切米300俵を受けた。この時期に改名して、岩瀬修理となった。

同年10月、甲府学問所「徽典館(きてんかん)」の学頭(教授=文学)に任命され、手当30人扶持を受けた。この学校で今泉耕作(後に白野夏雲とか、太田耕作とか称した)と出会い生涯の子弟関係を結んだ。

嘉永4(1851)年、忠震33歳のとき江戸昌平坂学問所の教授に任命されて勤務。今泉耕作も岩瀬に同行して江戸に赴き、以後忠震の秘書役として働くことになった。

嘉永6(1853)年、35歳で西の丸御小姓組白須甲斐守組徒歩頭(かちがしら)に昇進した。「徒」とは将軍出向の際、先駆と道路警戒を任務する職務でその指揮官が頭である。一般に武官系の昇進コースの終着は「目付」で、その順序は小姓組 → 書院番士 → 徒頭、または小十人組使番 → 目付、となる。また、幕府およそ300年の歴史の中で身分階位は、「老幼之序規範」で、親の身分を越えて昇進することはできなかった(注:父子共、幕府の職に就いている場合)。しかし、忠震は出仕して4年目で、御徒頭、役高1000石となり、義父の800石を越え、従来の部屋住出身の家柄では到底考えられない昇進であった。

老中 堀田正睦 (Wikipedia)

老中 阿部正弘 (Wikipedia)

嘉永7(1854)年、忠震36歳、岩瀬修理忠震は目付に昇進。あたかもペリー再来航のとき、老中阿部正弘が交渉指揮していたが対応に苦慮、優秀な人材の登用を断行し職務を遂行しようとした。そこに選ばれた一人が岩瀬忠震であった。「栗本鋤雲遺稿」によれば

・・・父子共に職に在れば其子たる者、賢と雖も父に超ゆる能はさるの旧規を改めて、堀織部、永井玄藩、岩瀬肥後の三人を擢んで監察(目付)とせり・・・

と述べており、阿部正弘は適材適所にその時、22名も登用した。

期待に答えるように岩瀬忠震は目付に昇進すると海防掛、下田取締掛、松前蝦夷地掛、軍制改正掛、内海台場普請掛、大筒鋳立、大船製造掛、西洋伝小筒立掛、蕃書翻訳掛、講武所取建掛と、驚くほどの多くの職務をこなしている。 しかし、彼の本領はその後にくるペリー、ハリス等の条約交渉や諸大名等、開国通商反対勢力への説得に並々ならぬ力を発揮するようになるのである。

プチャーチン (Wikipedia)

安政2(1855)年、岩瀬等を登用した老中阿部正弘が病気で首座をさがり、後任に開明派の堀田正睦(まさよし)が就き、忠震は高く評価をもらい堀田正睦の側近として、外国との交渉、諸大名の説得に奔走した。安政4(1857)年、阿部正弘が39才、業半ばで逝去し、岩瀬忠震の存在が大きくなった。

特に「日露和親条約」修正交渉ではプーチャーチン特使と交渉し、その際、下田港での安政大地震、大津波によるロシア船破損を救援、新造船で本国へ送った実績は外交上大きな成果となって現われた。

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

横浜の郷土史家 田村泰冶氏「史論集Ⅱ 郷土横浜を拓く」平成27(2015)年4月1日発行。第六章、横浜人物伝 一、洋学の先覚者 佐久間象山(131p~148p)。(著者より転載了承。)

原文は縦書き、漢数字使用だが、ここでは横書き、算用数字使用、難解な漢字はよみ等を追加、また重要箇所は太字に、などの編集を加えてある。(Toshiko)

目 次(下記目次項目をクリックすると該当箇所へ移動します。全文読むにはログインが必要です。)

1. 佐久間象山と横浜

2. 佐久間象山の生涯

3. 象山の海防論と開国論

4. 藩主真田幸貫の支援と象山の軍議顧問役

5. 象山と横浜警衛、横浜開港論

6. 洋学者、佐久間象山

洋学への関心

7. まとめ ~ 佐久間象山のめざす改革とは~

1.佐久間象山と横浜

横浜開港の推挙者 佐久間象山の碑 野毛山公園

横浜野毛山公園の高台に開港百周年を記念して昭和29(1954)年、佐久間象山顕彰会が「横濱開港の先覺者 佐久間象山の碑」を建立した。

だいぶ汚れて読みにくくなっているが、以下、碑全文。

横濱開港の先覺者 佐久間象山の碑

安政元年一八五四年米国の使節ペリーが来朝のおり、松代藩軍議役として横浜村にいた佐久間象山先生は、当時の新思想家でありまた熱心な開国論者であった。先生は日本が世界の先進国からとり残されることを憂え、幕府の要路に対してしばしば欧米諸国との通商交易の必要なことを献策した。またその開港場として、横浜が最適地であることを強く主張し、幕府の決意を促して、国際港都横浜の今日の発展の緒を作った。不幸にも先生はその後、京都に遊説中攘夷派刺客の兇刃のために、木屋町三絛で客死した。時に元治元年一八六四年七月一一日のことであった。本年はたまたま開国百年の記念すべき年に当るので、われわれ有志相はかりその功績をたたえるためにここに顕彰の碑を建て、永く後世に伝えることとした。

昭和二十九年十月一日 佐久間象山顕彰會

横濱市長 平沼亮三書

現在、開国の恩人として佐久間象山、井伊直弼、そして岩瀬忠震が挙げられており、直接的横浜開港論者は時の外国奉行岩瀬忠震である説が有力になり、神奈川区青木町本覚寺門前に顕彰碑が建てられた。また、掃部山公園には開港50周年に旧彦根藩士等によって大老井伊直弼銅像が建てられ種々の経過を経て公園地共々横浜市に寄贈されて現在に至っている。(編集者注:田村泰冶氏による「開国推進論者 岩瀬忠震とよこはま」もこの歴史すぽっとに掲載)

今回は佐久間象山の生誕地や上田方面への研修視察の機会を得たので、横浜と関連して佐久間象山が洋学の研究と開国強兵論の形成がどのように進められ、横浜商人中居屋重兵衛等にどのような影響を与えたのかを検証してみたい。

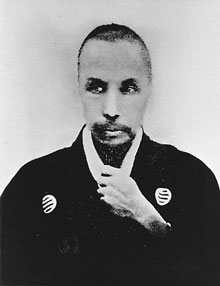

佐久間象山 国立国会図書館蔵

大男で日本人離れした風貌、強烈な

個性の持ち主であった。

2.佐久間象山の生涯

佐久間象山は信濃国(長野県)松代藩の家臣佐久間国善(一学)の子として文化8(1811)年に松代有楽町(現 象山神社境内)で生まれた。名は国忠、後に啓(ひらき)・大星と改めた。字は子明、号は、滄浪、曲水、観水、養性斎主人、清虚観道士等を用い、中年以降は象山としている。この号は松代市内にある小山の名称「象山(ぞうやま)」から採ったもので、読み方に「しょうざん」(漢音発音)と「ぞうざん」(呉音発音)があり、漢音が一般的になっている。

彼は小さい時から藩老、鎌原桐山に学び、漢学を修め、天才と呼ばれる程頭角を現していた。天保3(1832)年、21歳、父を亡い、翌年江戸に出て佐藤一斎門下に入った。3年後、松代に帰り、25歳で藩の文武学校の教授となり子弟の教育に当たった。

天保10(1839)年、再び江戸に出て神田お玉が池に「象山書院」なる私塾を開き、さらに松代藩邸の学問頭取となって朱子学の振興と子弟の教育に努めた。彼を洋学に傾注させたのは藩主真田幸貫(ゆきつら)が老中職につき、海防事務に当たったことから、象山もその研究に当たり『海防八策』を藩主に建言し、さらにそれを極めるため江川太郎左衛門に海防の基本、大砲術を学んだ。そこで洋式火器の威力を知り、更なる西洋技術の究明を図ろうとした。弘化元(1844)年、黒川良庵に蘭学を学び、替わりに漢学を黒川に教える交換条件で江戸で同棲し洋学の研究に没頭した。その間、松代藩から郡中横目役(郡政視察見廻り役)が与えられ藩政にも関わりながら江戸と松代を往復していた。嘉永元(1848)年、オランダ人ベウゼルの原書から大砲鋳造技術を得て、数門の大砲を製作し、各藩の注目するところとなった。幕府に対しオランダ辞書の発行を願い出たが認められなかった。しかし、欧米諸国の艦船が来航しはじめ、海防の急務が生じたため、彼の私塾には各藩の藩士らが西洋技術の習得に入門してきた。その中に勝海舟、坂本竜馬、吉田寅次郎(松陰)、小林虎次郎等がいた。坂本龍馬はわずか四ヶ月ではあったが砲術作法、大砲鋳造術等の講義を受けて洋式武器の威力を学び、その威力を背景に日本に迫り来る外国の情勢や対外関係の重要性を学んでいった。

嘉永4(1851)年、木挽町に塾を移し、塾生500人を数えた。翌年、易と砲の理論を軸にまとめた「礮卦(ほうけ)」一編を著した。また、この年、41歳になった象山は勝海舟の妹、順子(16歳)と結婚。25歳も離れた夫婦であった。新婚生活も束の間、嘉永6(1853)年浦賀沖にアメリカ艦隊四隻の黒船が来航し、国内は大混乱に陥った。象山は老中阿部正弘宛てに『急務十事』を進言した。

嘉永7(1854)年、再びペリー艦隊が来航した際、塾生の吉田松陰が洋の事情を自分の目で見たい知りたいと熱望するあまり海外密航を策したが失敗し、象山は連座して伝馬町の獄に繋がれ、地元松代の聚遠楼に蟄居させられた。その間にも彼は洋学に専念し、若い士族がひっきりなしに教えを受けにきていた。本人も『省録』を著し、元込銃の試作、電池の実験を行ったり、開国交易説の必要性を説いたりしていた。

文久2(1862)年、罪を許されて自由の身になったが国内は混乱し、尊王攘夷論が横行し、幕府の権威が消失しつつあった。そこに生麦事件の発生、公武合体論を主張する開国派と攘夷鎖国派との抗争が続き、洋式軍備(洋式火器・鉄製軍艦等の)拡張が西国大名を中心に広まっていった。この翌年の攘夷決行勅語をうけた長州藩の外国船への砲撃事件、薩摩鹿児島湾のイギリス艦隊の報復攻撃は日本の軍備と西洋近代兵器との格差を歴然とさせ、欧米諸国の優位性を認めざるを得なかった。

象山は幕府の命を受け、元治元(1862)年、上洛し朝廷・公家をはじめ、「開国論」の必要性を説き反幕派の鎮静化に努力していた。彼は常に乗馬で往来し、洋式の鞍を堂々と付けて京の町を通行していたので「西洋かぶれ」と攘夷論者の顰蹙をかってしまうことになった。さらに天皇の彦根遷都説を展開したため、7月11日、刺客によって三条木屋町通りで斬殺されてしまい、若妻は文久3(1862)年春、江戸に戻った象山との再会が最後となり、訃報を知り自らも殉じようとしたが周囲に止められ、落飾して仏門に入り、冥福を祈ることとなった。

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

天主堂跡地のキリスト碑

初代天主堂

1858年10月9日、日本が欧米諸国と結んだ修好条約の一つしてフランスと調印した条約の4条に「日本に在るフランス人自国の宗旨を勝手に信仰いたし、その居留の場所に宮社を建てるも妨げなし」とあるため、琉球にいたジラール神父(Prudence-Séraphin-Barthélémy Girard)(註1)が、日本教区長に任命され、フランス総領事ベルクール(Bellcourt)の通訳兼司祭として、1859年9月に江戸に上陸、10月16日に神奈川を訪れた。これは、プロテスタント最初の宣教師ヘボン(Hepburn)は、翌17日に着いたので、それより1日早い。フランスから来たジラール神父は、1860(万延元)年、横浜の外国人居留地に住む外国人のために天主教会堂を建設する計画を建て、居留地80番に約1,000坪の永代借地権を獲得し、日本に滞在する外国人からも聖堂建設の寄付金を集め、幕府にフランス語の教授を申し出たりしながら江戸との間を馬で往復しながら準備をすすめた。

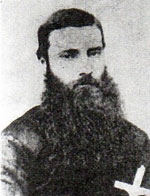

ジラール神父

11月には、新任宣教師ピエール・ムニーク(Mounicou)が到着した時には、すでに6人は住める司祭館が完成に近づいていた。同氏が、工事監督にあたり、12月から工事が始まり、約1年後の1861(文久元年10月9日)年1月11日に、開国後初の教会、聖心教会堂が落成し、在留外国人に対する布教が認められた。

ジラール神父の書簡によると美しい金色の十字架掲げ、ヨーロッパのゴシック様式と日本の寺の独特の様式を合わせた小さな教会で、日本人に対する布教は認められていなかったものの、新しい教会を見物に横浜、神奈川、江戸とその近郊から訪れる人が多く、「これよりご覧候へ」と鍵穴からのぞかせたという。

下岡蓮杖夫妻

写真家の下岡蓮杖(註2)もその1人だという。見物人の中には、ジラール神父に話しかける人もいて、神父が流暢な日本語で教会堂の絵画の説明や、キリスト教の真理を解きながら答えるので、人気があったという。

1862(文久2年1月20日)年2月18日、そのことを快く思っていなかった神奈川奉行阿部正外(あべまさとう)が、伊勢詣での帰りを含む天主堂見物人、商人や農民55人を逮捕、33人を、戸部村の牢屋に入れるという事件が起きた。ジラール神父がすぐにフランス公使に伝え、公使が神奈川奉行に釈放を願い出た。しかし、「本件は、幕府の管轄である」と取り合ってくれなかったので、フランスと日本との国際問題に発展し、最終的には、幕府が神奈川奉行に釈放を命じ、3月13日(2月14日)までに全員が釈放された。皮肉にもこの事件をきっかけに、天主堂は、有名になり、以前にも増して連日、見物人が訪れたという。また、教会の正面に日本語で「天主堂」と書かれているのもけしからん削り取れという話もあったという。その後もキリスト教信者への迫害は続き、元町前田橋のたもとをはじめ、町のいたるところにキリスト教禁制の高札が建てられた。

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

この記事は、関写協機関誌 No. 61・1999・5月号に掲載されたものです。「関写協」は関東写真館協会のことで、協会は、発足して60年を越える関東一都六県で構成される「街の写真館」の団体です。記事の著作権をお持ちの熊谷美波氏(故・熊谷守美氏のご息女で、藤沢にある片瀬写真館の三代目)より、許可を得て転載しています。ご親戚で、横浜歴史さろん会員の熊谷明子様より情報提供していただきました。スペースの都合上、レイアウトは変更、また読みやすくするために、行換え・段落のとり方の変更、多少の補足などしました。(Toshiko)

下岡蓮杖師と清水東谷師の写真

神奈川 熊谷守美

ー左から、大倉喜八郎、熊谷伊助、高島嘉衛門(嘉右衛門)と説明されているー

着流した町人風の3人、幕末から明治4年の断髪令以前に横浜写真の開祖下岡蓮杖師によって撮影され、原画は湿板から鶏卵紙に焼きつけられた名刺判くらいのものだが、被写体はというと、右側で腕組みをしているのが現在の高島易断の開祖高島嘉衛門(嘉右衛門)氏、左端の若い人は、旧大倉組(今の大成建設)、ホテルオークラの創設者で、後に男爵となった大倉喜八郎氏である。

さて中央にいるのは嘉永6年、黒船来航の際、井伊掃部頭との間に入り、通訳として活躍し、ペリーより信頼を受けて直接自筆サイン入りの貴重な写真を受け取った、私の曽祖父熊谷伊助(本誌97年第50号参照=当サイト「熊谷伊助①」)である。

いずれも開港直後広く事業を興し、明治初年には天下の財閥として前記の2人は名を残したが、曽祖父伊助は堪能なる語学力を買われ、アメリカより進出してきた商社ウオールス・ホール商会(本誌96年第41号松浦清文氏の記事参照)に望まれて勤務し、同社の出資援助のもとに、県の指令による根岸の堀割川開削と吉田新田沼地埋立の事業に出資者側として参加。明治3年より同9年2月までかかったが、途中ウオールス社へ融資した英国の銀行が本国で資金が必要となり即時返還を迫ってきたが、埋立会社は如何ともし難く、米英大使・時の中島県令が間に入り、政府大蔵卿と交渉し、利息はおろか、元金も半額に満たない30万円の返済で解決し、土地は一部を残して殆どが官有となった、埋立会社も同時に解散し、現在の横浜中心部発展の基礎となった埋立へ全財産を注ぎ込んでしまった。時運熟せず同商会の財産の保護に当たるべき立場の伊助も責任を痛感したことであろう。

その年の6月、取引上のことで親しかった井伊大老とは意見を異にしていた旧水戸藩の宴席へ呼び出しを受け、自身気の進まぬまま死を覚悟して止むを得ず出席したが、果たせるかな毒酒を盛られ、帰宅途中の駕篭の中で息を引き取ったと伝えられている。享年56才。親友勝海舟がその死を悼んだ追悼の句碑が、千葉県市川市行徳の自性院という寺の境内に残されている。(熊谷伊助①の最後に掲載)

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

この記事は、関写協機関誌 No.50・1997・7月号に掲載されたものです。「関写協」は関東写真館協会のことで、協会は、発足して60年を越える関東一都六県で構成される「街の写真館」の団体です。記事の著作権をお持ちの熊谷美波氏(故・熊谷守美氏のご息女で、藤沢にある片瀬写真館の三代目)より、許可を得て転載しています。ご親戚で、横浜歴史さろん会員の熊谷明子様より情報提供していただきました。スペースの都合上、レイアウトは変更、また読みやすくするために、ふりがなの追加、行換え・段落のとり方の変更、多少の補足などしました。(Toshiko)

曽祖父がペリーにもらった本人の写真

軍服の正装が自慢の家宝

神奈川・藤沢 熊谷守美

ここに同じような二枚の写真がある。被写体は皆さんよくご存知のように徳川300年の鎖国政策を打ち破り、わが日本を開国に導き、今日の繁栄の基礎を築いた亜米利加合衆国の水師提督ペリー。左側は私が物心ついた昭和初期以前より国定教科書をはじめ、あらゆる書籍から今日の TV などに至るまで一般に使用されているもの。右側は私の曽祖父熊谷伊助が嘉永 6年(1853)ペリー来航の折り、井伊大老との間に通訳として活躍し、ペリーより名刺代わりに直接受け取った自筆のCom, m, c. Perryのサイン入りのもの。当家の家宝として代々受け継ぎ、私の手もとに所蔵している。

同じ原画のように見えるが、よく見ると、左側のものはダブルの軍服のボタンが全部かかっているのに対し、私の所蔵しているものは、右の一番下のボタンがはずしてある。近くにお住まいだった元駐米大使をなさった方などいろいろ伺ったところ、これが正装とのこと。 一般に使用されている写真は、その昔、他家より拝借したものを出版に際し、役所で複写、修整し、事情も知らず気をきかせたつもりで、誤ってボタンを付け加えてしまったものと思われる。撮影は台紙にもあるようにBRADY PHOTO NEWYORKとあり、当時から文人や知名人などを多く撮影した由緒ある写真館である。

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

ホテル・ニューグランド

ホテル・ニューグランドは3代目

横浜で、名前に“グランド”とつくホテルとしては、ホテル・ニューグランドは3代目である。

初代は、1870(明治3)年に居留地20番に開業したグランドホテル。このホテルは、1年ほど営業した後、放火騒ぎをきっかけに廃業した。2代目は、1873(明治6)年、同地に、同名で開業したグランドホテル。このホテルは、当時、横浜最大級の規模のホテルで、作家の獅子文六もその印象を書き残しているし、そのレストランで明治の時代にバニラアイスが提供されていたことでも知られる。しかし、このホテルも関東大震災によって、倒壊してしまう。そして、以前のグランド・ホテルとは、資本的な繋がりはないものの、3代目となるのが、1927(昭和2)年に山下町10に開業した現在のホテル・ニューグランドである。

震災前のグランドホテル

ホテル・ニューグランドの開業の経緯

1923(大正12)年の関東大震災からの復興のシンボルとして、当時の横浜市長有吉忠一によってホテル建設が、市議会に提案され可決され、当時の横浜商工会議所会頭井坂孝をホテル設立委員長とする設立委員会が、横浜市復興会会長の原富太郎の助力を得て、1925(大正14)年に、スタートした。市長自身は、フェニックスホテルという名称を希望したが、かつて、ホテル建設地近くにあった横浜を代表するホテルの名前にちなんで、ホテル・ニューグランドと命名された。なお、市長が推したフェニックスは、メイン・ダイニングの名称に起用された。また、ホテル名が「ニューグランド・ホテル」でなくて、「ホテル・ニューグランド」となっているのは、支配人に、スイスからアルフォンソ・デュナン(Alfonso Dunant)、初代総料理長にサリー・ワイル(Saly Weil)を招き、当時の最新式のホテル、本格的なフランス料理を標榜したことにより、フランス式に、ホテルを頭にもってきたためである。

開業当時の全景

開業は、1927(昭和2)年で、同時期にオープンしたホテルとしては、熱海万平ホテル(昭和19年閉鎖)、雲仙ホテル(平成7年閉鎖)、逗子なぎさホテル(平成元年閉鎖)、宝塚ホテルなどがある。

ホテル本館の建物は、上野の国立博物館や日比谷の第一生命館をてがけた渡辺仁が、設計し、清水建設が施工した。アール・デコ調で、ファサードは、三層構成。2階の部分がピアノ・ノビーレ(piano nobile)となり、3、4階が客室となっている。玄関を入ると大きな階段があり、2階がフロント・ロビーになっている珍しい構造でもある。かつてのバンドの雰囲気を残しており、横浜市認定歴史建造物となっている。

初代総料理長サリー・ワイルの2つのこだわり

ホテル・ニューグランドの初代総料理長サリー・ワイルには、2つのこだわりが、あった。

まず1つ目は、グリルの導入。これは、計画されていたバーカウンターを隅っこにして、1Fに、グリルと呼ばれるカジュアルレストランを作ったこと。ドレスコードもなく、喫煙自由で、ア・ラ・カルト(一品料理)が注文できる(当時は、ホテルのレストランと言えば、コース料理が当たり前だった)気軽に入れるレストランを作ったこと。

2つ目は、料理人の在り方の改革。当時の日本では、料理人は、1つの持ち場にずっといて、その分野を極めるという考え方が主流だったのが、魚料理しかできない料理人では、いけないと、あらゆる部署をローテンションして回って、いろいろな仕事が出来る料理人に、育てることであった。そのために、ホテル・ニューグランドの調理場では、見習いであるアプランティ(apprenti)からセクションの調理人であるコミ(commis)になると、野菜やスープ担当のアントルメテエ(entremeter)、テリーヌやオードブル、サラダの仕込み、サンドイッチ、冷製料理の盛り付け担当のギャル・マンジェ(garde manger)、魚や肉の下準備や下ごしらえ担当のブーシェリ(boucherie)、フライや焼き物担当のロスティール(roustir)、魚の総合的な調理、盛り付け、仕上げ担当のシェフ・ド・ポアソニエ(chef de possonier)、肉の総合的な調理、盛り付け、仕上げ担当のシェフ・ド・ビアンド(chef de viande)、ソース担当のソーシエ(saucier)などのセクションをローテーションで担当するという。

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら

中華街の前身、横浜新田

現在、横浜中華街となっている場所は、もとは1862(文久2)年に埋め立てられた横浜新田である。現在の広さは500m四方で、隣接する広大な吉田新田に比べるとさほど大きくはない。横浜新田が、元来の入り海だったころの海岸線に沿って並行に区画されたのに対し、吉田新田は広い入り海を干拓・埋立し、外側の海岸線に並行に区画した結果、中華街だけが、他の地域から見ると45度斜めに区画されている。そのため、中華街に行くと、方向を見失い迷子になると言われる理由はそこにある。

日本には、他に長崎と神戸(いずれも幕末に開港)に中華街があるが、横浜が面積、店舗数など最大の規模を誇っている。

開港からの流れ

1859(安政6)年に、横浜が開港になると、多くの欧米人が、やってきた。当時、日本と清国(中国)の間には、条約が結ばれていなかったため、中国人は、公式には、入国することができなかったが、欧米人の使用人である、買弁(コンプラドール、仲介者)、コック、荷役労働者として入国してきた。彼らは、中国が日本より早く開国していて、欧米人との関わりを通じて、欧米の言語や生活習慣に精通しており、日本と同じ漢字圏であるため、筆談で、通訳をすることができた。そのため、ペリー艦隊の日米折衝の際の交換文書には、中国語のものもあった。通訳の他に、当時、日本で活躍していた中国人は、職業的には、両替商、絹織物やお茶の目利き、ペンキ職人、印刷業者、家具職人、ピアノ調律師、洋服の仕立屋、料理人など、日本人にとっては、目新しい技術を持つ人たちであった。

1930年頃の横浜南京町(wikipediaより)

中華街の町名

現在、中華街の住所は、全域に渡って、山下町となっている。しかし、1879(明治12)年から、1899(明治32)年にかけては、通りごとに、日本各地の地名がついた町が30町ほどあった。中華大通りは、前橋町、関帝廟通りは、小田原町という具合に。中華街に加賀町警察署というのがあるのもその名残で、他に、横浜スタジアムと中華街との間にある「薩摩町中区役所前」というバス停、また、開港道沿い、重慶飯店本館前とその向いにある2本の電柱には、尾張町と書かれた管理標識もある。

関帝廟と媽祖廟

中華街を語る上で欠かせないのが、関帝廟と媽祖廟という華僑の信仰に関わる施設である。関帝廟は、三国時代、蜀漢の武将、関羽を商売の神として祀ったもの。1862(文久2)年に、ささやかな堂を設けたのが始まり設けたのがはじまりというが、最初の本格的な関帝廟をもうけたのは、1871(明治4)年だった。それが、1923(大正12)年の関東大震災で倒壊すると、1925(大正14)年に、2代目の関帝廟が建てられたが、1945(昭和20)年の横浜大空襲で、焼失した。さらに、3代目の関帝廟が、1946(昭和21)年に建立されたが、1986(昭和61)年に、不審火で焼失すると、4代目にあたる現在の関帝廟が、1990(平成2)年に完成した。

また、海の女神である媽祖を祀る信仰も初期の頃から伝わっていて、初代関帝廟の廟内と清国領事館に祀られていたという。その後、2代、3代の関帝廟内にも祀られていて、3代目焼失の時、難を逃れた媽祖像は、現在、箱根観音に祀られている。

そして、媽祖廟建立に直接つながったのは、2003(平成15)年、(株)大京が、南門シルクロードの一角にマンションを建てる計画をしたことである。それに、「横浜中華街発展会協同組合」が、街づくりの観点から反対し、同所を大京から買い取り、媽祖廟設立発起人総会を設立した。そして、2005(平成17)年には、地鎮祭を行い、2006(平成18)年3月17日に開廟した。

これから先を閲覧するにはログインが必要です。会員登録済の方は右欄の上方からログインをお願いします。新規会員登録(無料)はこちら