“郷土いずみ”地域を研究し、その成果を発信する「泉区歴史の会」

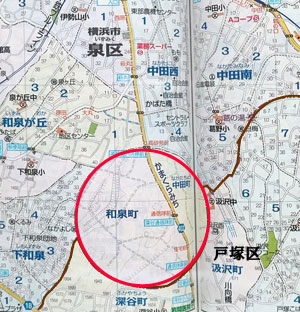

泉区の位置

泉区歴史の会の3月の役員会を訪問し、いろいろお話を伺いました。出席されていた運営委員の方々は10名ほどでしたが、その中に会長始め、「石井」姓の方が3人もいらっしゃいました。別に親戚というわけではないそうですが、この地域に多いお名前のようです。他に安西、山村、清水、小山、青木という姓も多いとのことでした。 このことからも、この地域は昔から田畑が広がり、農業を営む集落だったことがわかります。古くからの庚申塔などの石造物が多く現存、そして古道の痕跡も多く確認されています。また、日本海軍がつくった通信施設「深谷通信所」の跡地も、この地域の郷土研究を特徴づけているようです。 (取材/文/編集:渡辺登志子)

1.戸塚区から泉区が誕生

2024年3月7日の運営委員会出席の役員の皆さん

昭和61(1986)年、戸塚区から分かれて泉区と栄区が誕生した。戸塚区には古くから「戸塚歴史の会」(昭和50年発足)があるが、戸塚歴史の会に所属していた人たちで、戸塚区から分かれて新たに泉区在住となる方たちが中心となって、泉区にも歴史の会をつくろうという機運になった。泉区の文化的活動を推進しようと区役所が主導する形で、会設立へ向けて、会員を募った。

泉区内6つある各地区の町内会の役員さんたちも参加して、総勢約200人が集まり、平成6(1994)年6月12日、「泉区歴史の会」が発足した。今年は30周年を迎える。

2.泉区という地域

「泉区」という名前は、区民からの公募により付けられた。泉が湧き出るように、若い活力を生み出しながら発展するようにとの願いが込められているという。その元となっているのは、区内を流れる和泉川、大きな面積を占める和泉という昔からの名称があるが、それ以外の地域もあるので、ここは「泉」でまとめたのではないだろうか。区役所がある最寄り駅(相鉄線)の名称は「いずみ中央駅」である。仙台市地下鉄南北線の「泉中央駅」そして、大阪府にある泉北高速鉄道線の「和泉中央駅」というのがあるから、ここは、「いずみ野駅」と同様にひらがな表記にしたのだろうと推察する。

泉区には街中に川が流れている。和泉川、阿久和川など、川を挟んだ街並みが人々の心を豊かにし、潤いをもたらしている。また、泉区は、横浜市18区の中で、最も農地や緑に土地を利用している割合が多く、農地面積も市内1位で、農業がとても盛んであり、区内にはたくさんの直売所が設けられ、その情報が広く伝えられているそうだ。西側は藤沢市・大和市に隣接し、かつて泉区は鎌倉郡であった。

3.泉区の3大特徴

地図に見る「深谷通信所跡地」。戸塚区との境に

ある円形地(横浜・川崎詳細便利地図、昭文社、

2021年)赤の円形枠は編集者による追加

①「深谷通信所跡地」―直径1㎞の円形土地

日本海軍が昭和16(1941)年に敷地を買収(773,747㎡)、1944年3月「海軍東京通信隊戸塚分遣隊」通称「深谷通信隊」として開隊した。日本海軍にとって兵力増強のために、非常に重要な施設であった。

この地はなぜ円形なのか? 明文化された記録はないが、一説には海軍のお偉方がコンパスでグルっと円を描いて決定したと伝えられている。当時、船橋(千葉県)の通信隊が直径800mの円形で、東洋一だったことから、それを上回るものとしたとのことだ。

戦後、連合国に接収され、2016年6月に日本へ返還された。泉区歴史の会では、戦時中ここに配置された地下式の通信施設は、第2次世界大戦中、太平洋にあった日本軍の基地や艦船に作戦等を送信していた歴史的にも貴重な遺産であることから、戸塚歴史の会とともに横浜市長あて保存要請の意見書を提出し、度重なる交渉を行い、一応の理解は得られているようだ。

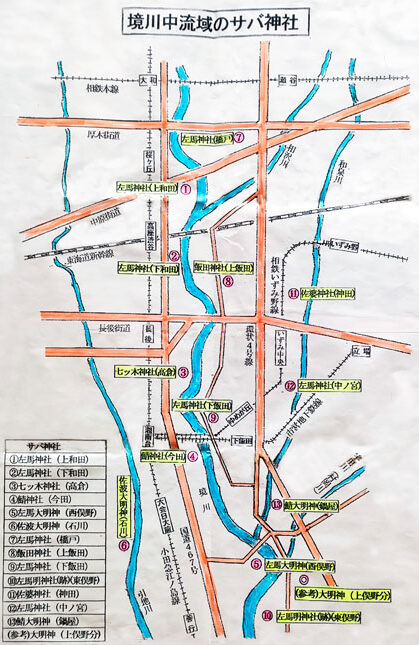

② 境川に沿って「サバ神社」が点在

泉歴史の会作成のサバ神社マップ

現在、12社(泉区内5社、藤沢市内4社、瀬谷区内1社、大和市内2社)のサバ神社が存在している。他地域にない独特の信仰圏をもつ古社であるが、様々な説・意見があり、鶴見川沿いの杉山神社同様、不明な点が多い。

これについては、会長の石井茂氏の論稿『「サバ神社」の「サバの神」』に、14人もの方々のサバ神社についての意見が載せられているので、それを右欄(スマホなどの狭小画面では最後のほう)に掲載させていただいた。

七さばまいりの御朱印帳

③「かまくらみち」「大山道」等々、古道がある

田畑の多い泉区には道標を兼ねた庚申塔や地神塔が残されており、昔の道の痕跡が確認できる。

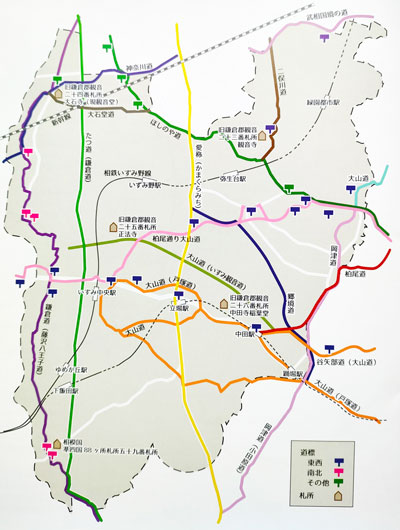

泉区歴史の会では、この古道研究が盛んであり、これまで多くの成果をあげている。区内のイベントでは「泉区に残る古道」等の展示を行い、「泉区古道散策マップ」の作成、また泉区独特の「いずみ七(なな)サバまいり」ルートなどを考案し、古道の魅力を地域の活力へと繋げている。(下方に区内にある古道の図を掲載)

4.「泉区歴史の会」の活動

会では次の事業を行なっている。・泉区の歴史に関する調査研究、・泉区ならびに周辺の歴史探訪、・研究会・ 講演会の開催、・調査研究成果の発表、・会報「郷土いずみ」の発行等。(近年に行なった具体的な実施事業などは最後に掲載している)

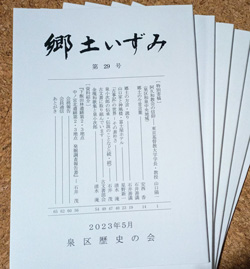

A5サイズのコンパクトな会報だが、会員

による論稿がたくさん掲載されている。

会費は創立以来、年2000円、行事参加費は会員300円、非会員500円で行っている。部会は、古文書部会、古道部会、石造物部会(現在休止中)がある。

行政からの補助金は受けておらず、毎年発行される会報「郷土いずみ」は立派な冊子であり、印刷代も高額であろうと思われたが、地元企業等からの広告収入(協賛金)を印刷代の一部に充てているそうだ。会報の内容はとても濃く、各執筆者の方々が熱心に郷土の歴史について深く掘り下げて研究されていることがよく表れている。区内で発掘された遺跡の調査報告書なども紹介している。

2023年5月開催の講演会

2023年11月の歴史探訪 まんだら堂やぐら群

会員は高齢化により退会者が増え、減少傾向にあるが、現在約100名を維持している。特に近年、退職年齢が引き上がっており、以前は60歳定年後に入会していたのが、65歳、70歳まで働く人が増えており、そうなると70歳過ぎてから、歴史の勉強をしようとしても、特に気力面で無理がありそうだ。歴史散歩も、高齢化のため、以前は一日コースで実施していたが、現在は半日コースとなっている。

30年前に越してきた方が、この地域の歴史を知りたいと入会、現在も運営委員の一人として活躍している。若い人の入会も時々あるので、活動は続けていけると考えている。

泉区散策ガイド

5.行政への協力と提言

区制30周年時の記念冊子「泉区散策ガイド 水と緑の歴史の散歩道」(平成16年発行、平成28年改訂)は、A4サイズ、カラー光沢紙の見やすく美しい冊子である。これは区から依頼され、泉区歴史の会が編集を協力したものである。

深谷通信隊跡地内を縦断している「(愛称)かまくらみち」については、横浜市(道路局)は、これが古道でないなら跡地周囲に迂回路を造り、構内を通る「かまくらみち」を廃止することを検討していたようだった。意見を求められた泉区歴史の会としては、これまでの調査研究に基づいて、「これは古道であると考える」との見解を提示した。その後、平成30年2月に公表された「深谷通信隊跡地利用計画」では存続の方向が示された。

泉区内にある古道 (上記「泉区散策ガイド」より)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(編集者より)郷土の歴史に向き合い、ご先祖様が残した痕跡を追い、それをできるだけ正しく書き残していくことは、地味な活動ではあるが、そうした積み重ねの中に、大きな気づきが生れ、これまではっきりせず放置されていたことが明らかになることがある。

郷土研究は自分の住む地域の歴史を知ることから始まるが、過去だけに留まることなく、郷土の未来を見据えて調査研究を行い、それを文字に残し、発信して行けば、こうした地道な活動も次の世代に生かされると思われる。

「泉区歴史の会」の活動は、そのことを示唆している。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

直近7年間の実施事業

| 実施月 | 2023年度 |

|---|---|

| 4 | 歴史探訪「下倉田の大わらじを訪ねる」 | 5 | 年次総会/講演会「川と暮らしの風景の再生」(吉村伸一氏) | 6 | 歴史探訪「根岸を歩く-外国人墓地・競馬場後跡・中華義荘」 | 7 | 歴史探訪「金沢八景周辺の寺社や遺跡を訪ねる」 | 8 | 【休会】 | 9 | 歴史探訪「腰越周辺をめぐる」 |

| 10 | 歴史探訪「旧岡津新田一帯を歩く」 |

| 11 | 歴史探訪「まんだら堂やぐら群を訪ねる」 |

| 12 | 東京歴史散策「徳川家康が築いた江戸城を探索する」 |

| 1 | (降雨のため中止) |

| 2 | 古文書部会発表会「徳本上人『言葉の末』」「金銀御改御触書留」 |

| 3 | (降雨のため中止) |

| 実施月 | 2022年度 |

| 4 | (降雨のため中止) | 5 | 年次総会(書面投票のため講演会は無し) | 6 | 横浜歴史散策「幕末の関内探訪」 | 7 | 講演会「医と石仏」(会田秀介氏) | 8 | 【休会】 | 9 | 歴史探訪「亀井野雲昌寺の北条義時供養塔と飯田五郎家義ゆかりの東泉寺を訪ねる」 |

| 10 | 歴史探訪「鎌倉武士・畠山重忠の史跡をたどる |

| 11 | 歴史探訪「晩秋の鎌倉 名刹を訪ねる」 |

| 12 | 歴史探訪「和泉川を南へ歩く」 |

| 1 | 初詣「新春 いずみ七サバまいり」 |

| 2 | 古文書部会発表会「道修町三丁目文書」「雁のゆきかひ」 |

| 3 | 講演会「古事記の世界」(清水 淹氏) |

| 実施月 | 2021年度 |

| 【4月から12月までコロナ禍で中止】 | |

| 1 | 和泉川流域の歴史探訪「新宮西橋~石橋」 |

| 2 | 古文書部会発表会「江戸時代の災害史料を読む」「雁のゆきかひ」」 |

| 3 | 発表会「和泉川流域 太古からの歴史」 |

| 2020年度すべて【コロナ禍で中止】 | |

| 実施月 | 2019年度 |

| 4 | 歴史探訪「かまくら上の道-上飯田方面を歩く」 | 5 | 年次総会/講演会「郷土史から見た泉区」(有馬純律氏) | 6 | 東京歴史散策「神楽坂周辺の史跡を訪ねる」 | 7 | 講演会「頼朝が幾何で造った都市・鎌倉」(平井隆一氏) | 8 | 歴史探訪「西俣野の小栗伝説を訪ね、花応院閻魔像・地獄絵の御開帳」 | 9 | 歴史探訪「激動の幕末を見つめた神奈川宿を歩く」 |

| 10 | 歴史探訪「潮の香漂う材木座近辺の古寺巡り」 |

| 11 | 歴史探訪「金沢文庫・称名寺を探訪する」 |

| 12 | 歴史探訪「長後の史跡を巡り、大山道を歩く」 |

| 1 | 初詣・戸塚宿七福神めぐり |

| 2 | 「『俳句で綴る泉区郷土かるた』で巡る泉区の歴史・旧跡・昔ばなし」 |

| 3 | 【コロナ禍で中止】 |

| 実施月 | 2018年度 |

| 4 | 歴史探訪「春うらら かまくら上の道を歩く」 | 5 | 年次総会/講演会「『サバ神社』の謎に迫る」(石井 茂) | 6 | 東京歴史散策「江戸開城はここで決まった」 | 7 | 歴史講座「戸塚宿の生い立ち」(及川治雄氏) | 8 | 歴史講座「小田原北条氏の関東制覇と泉区」(小澤明夫氏) | 9 | 歴史探訪「小田原北条氏の史跡を訪ねる」 |

| 10 | 歴史探訪「鎌倉・永福寺、発掘調査の成果を見る」 |

| 11 | 歴史探訪「大磯宿、鴫立庵、旧吉田邸を訪ねる」 |

| 12 | 歴史探訪「藤沢宿を歩き、遊行寺を訪ねる」 |

| 1 | 初詣 村岡七福神めぐり |

| 2 | 発表会「泉区古道の移り変わり」 |

| 3 | 古文書部会発表会「東海道膝栗毛」「江戸時代の年貢」 |

| 実施月 | 2017年度 |

| 4 | 歴史探訪「歴史と潮風の街・浦賀を訪ねる」 | 5 | 年次総会/講演会「持田角左衛門と奥津喬治郎の視線」(内海 孝氏) | 6 | バス旅行「県央の名所・史跡巡り」 | 7 | 歴史講座「古文書や記録にみる江戸期の村と村人たち」(有馬純律氏) | 8 | 座談会「泉区の年中行事」(安西・石井(善)・北村) | 9 | 東京歴史散策「御茶ノ水駿河台から上野公園ヘ」 |

| 10 | 歴史探訪「玉縄城址周辺を歩く」 |

| 11 | 歴史探訪「瀬谷、大和のサバ神社を歩く」 |

| 12 | 歴史探訪「弘明寺、永田の登り窯を訪ねる」 |

| 1 | 初詣 下谷七福神めぐり |

| 2 | 「泉区の散歩道で見かける文化財」をまとめる |

| 3 | 古文書部会発表会「泉親衡物語を読んで」「阿久和村の駕籠訴」 |

以上