- 1684年から1923年までの西暦と和暦の年号と干支との対照表です。

- 年号:元年(1年)の横の数字は、改元の月日を示しています。

- ○の中の数字は閏月を示します。③の場合、3月の後が閏3月になります。

- 干支については下記の説明をご参照ください。

昔の生活ツール

昔は、現在使われている西暦もメートル法などもありませんでした。東西南北よりも、子丑寅卯辰巳・・・などの十二支を使って方角、そして時刻も表していました。

昔は、暦、方位・方角、時刻など殆どすべてに、吉凶があるという俗信に従って生活していたので、現在の私たちには分かりにくいことが多々あります。

とはいうものの、昔の人々がどのような基準を使って生活していたのか、ある程度の知識を持っていれば、歴史を理解するのに役立つと思われます。主なものを取り上げてみました。

昔の生活に使われた基準

(江戸時代~第二次世界大戦前)

1. 年代表(年号対照表)

改元について

明治以前、年号は天皇が代わるときだけではなく、将軍の代がかわるとき、また地震や大火などの天変地異が起こった時も、縁起直しのために改元されました。その他、今から見ると、迷信と思われるような理由でしばしば改元が行われたようです。改元によって、新年号がその年の元旦に遡って適用されました。たとえば、慶応4年(1868)9月8日に明治元年と改元すると、慶応4年という年は年初に遡って消滅し、明治元年となりました。しかし、すでに9か月近く慶応4年だったのですから、文書や記録には「慶応4年」と記されているものは存在しています。年の途中で年号を変える制度は大正元年(1912)からで、この年7月29日までは明治45年、7月30日から大正元年となりました。

江戸時代には年号が頻繁に変わるため、何年間かにわたる事柄を記録するときに年号を使うと不便なため、十二支を使い「去る子(ね)の年から来る亥(い)の年まで」と表しました。これなら途中で改元があっても年数が数えられるからでした。

2. 十干・十二支・干支表

「干支(かんし)」は、十干(じっかん)と十二支の組み合わせのことをいいます。60年で一回りするので、60才になると還暦というわけです。

十干(じっかん)

10の干(木の幹が語源)を、甲(コウ)・乙(オツ)・丙(ヘイ)・丁(テイ)・戊(ボ)・己(キ)・庚(コウ)・辛(シン)・壬(ジン)・癸(キ)の10文字で表します。これに五行=木(き)・火(ひ)・土(つち)・金(か)・水(みず)にあてはめ、それに陽をあらわす兄(え)と、陰をあらわす弟(と)を順に組み合わせたものです。(陰陽五行説:世界は木・火・土・金・水の5つの要素から成り立つ)

10日一旬となっています。昔の暦のついたカレンダーをみると確かにそうなっています。

これを句にして「きひつかみ えとのえは兄(あに)、とは(おとうと)」と言うと憶えやすいそうです。

この十干は、一般的には音読みして、順位を表すものとして知られています。

戦前では、軍隊での甲(コウ)種合格とか、通信簿では甲(コウ)・乙(オツ)・丙(ヘイ)・丁(テイ)で採点されていました。現在でも公の契約書などでは、「○○を甲(コウ)とし、○○を乙(オツ)とし、甲は乙に対し・・・」など、記号や数字の代用として使われています。

十二支(じゅうにし)

十二支の「支」は幹の枝をあらわします。古代中国では天空の方角を12に分け、それぞれの方角の記号として動物の名をつけたという説があります。暦と方角と時刻に同じ十二支を使うのが、昔の宇宙観が反映されているように思えます。下記のとおり、子丑寅・・・の12字をもって、毎年替わるので、12年で一巡します。

干支表(かんしひょう)

これらの十干と十二支を組み合わせたものを干支表といいます。10と12の最小公倍数である60で一回りするもので、年毎に十干十二支が割り振られています。

子、丑、寅… の十二支のことを「えと(干支)」ということがありますが、正確には、「干支」は十干・十二支を合わせた干支(表)のことをいうのであって、十二支のみを干支というのは間違いだそうです。

暦法について

明治6年(1873)に太陽暦が採用されるまで、日本で用いられていた暦法は太陰太陽暦でした。これは太陰暦とか陰暦と略称されることも多く、また太陽暦時代になってからは旧暦とも呼ばれています。和暦という場合は、西暦の4桁数に対し、元号と年数のことを指すようです(例:西暦2000年は和暦 平成12年)。

太陰太陽暦は太陰(月) の朔望(みちかけ/サクボウ)をもとに日を数え、月を建てます。月は平均29.53日(29日12時間44分3秒)の周期で、朔から上弦・望一(満月)・下弦という変化を繰り返します。したがって、その12か月の1年の日数は354日余りにしかなりません。

実際の1年(太陽年、回帰年ともいう)の長さは365.2422日(365日5時間48分46秒)なので、毎年その差は約11日となります。このため、3年弱で1か月近い不足を生じます。そこで、誤差が1か月になったときに、29日または30日の閏月(うるうづき)を設けて調整します。旧暦では平年は12か月354日前後ですが、閏年には13か月384日前後となります。旧暦の日付を太陽暦と対照するときに、大ざっぱに1か月ずらすことがありますが、その前後に閏月があったりすると、大きく狂うことがあります。

旧暦では、毎年月の大小の配列が違うことがあります。一朔望月は29.53日なので、30日の大の月と29日の小の月と交互に組み合せればよいようですが、月の運動は非常に複雑で、そうはなっていません。太陽暦のように(小は)「西向く侍(2、4、6、9、11)」とはなっていません。

頒暦について

昔は、年の暦(頒暦=はんれき)を出版して頒布していました。貞享元年(1684)渋川春海(はるみ)(安井算哲(さんてつ)がこれまでの宣命暦という中国からの暦の誤差に気づき、長年の観測によって、日本で編纂された最初の暦法「貞享暦」をつくりました。

春海が務めた幕府天文方では暦法に従って、科学的内容の計算のみを行い、それを京都に送って、陰陽頭の配下である暦博士(こよみはかせ)が、迷信的な暦註を記入し、完成した雛形を全国の暦師に配布しました。頒暦には伊勢暦、会津暦、三島暦、江戸暦、京暦など、様々なタイプやスタイルがあったそうです。

3. 方角・時刻

方角

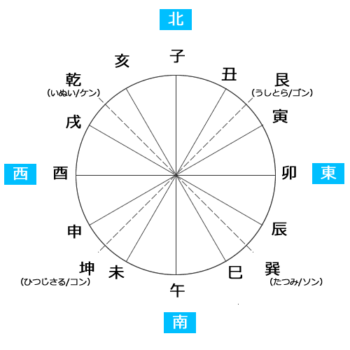

方角を示す用語として、東・西・南・北がありますが、一般的には、子を北とし、午を南とする十二支を使うことが普通でした。十二支による方角は各々の間隔が30度となるため、45度の東北、135度の東南、225度の西南、315度の西北は、うしとら、たつみ、ひつじさる、いぬい、というように隣接する十二支と組み合せて呼称としました。これを四隅(しぐう)といい、艮(ゴン)(うしとら)、巽(ソン)(たつみ)、坤(コン)(ひつじさる)、乾(ケン)(いぬい) という漢字で表すこともあります。

暦、方角、易、占いなど、昔は密接に関係していたので、方角に対する禁忌は盛んでした。最も恐れられた方角としては艮(うしとら・東北)の鬼門とその対称の方角である。坤(ひつじさる・西南)の裏鬼門でした。日光東照宮や上野寛永寺は、江戸の鬼門を塞ぐ目的で造営されたとのことです。

また、江戸時代後半には地図や絵図などの多くが南を上、北を下に描かれていました。

<南・北の意味>

この東西南北のなかで、昔は南北について特別な意味があったようです。おそらく、南は良く、北は悪い、ようでした。指南とは指導することですが、もちろん良い方に導き、敗北=負ける、には北があります。南北とは言うが、北南とはあまり聞かない。死ぬと北枕で寝かせられる…など、まだあるかもしれませんが、こうした例をみても、南と北には特別な意味があったと考えられます。

<巽芸者とは>

巽(辰巳 たつみ)芸者は、深川の芸者さんたちのこと。この呼称は、深川が江戸城からみて巽の方角にあるので、そう呼ばれたとのことです。

時刻

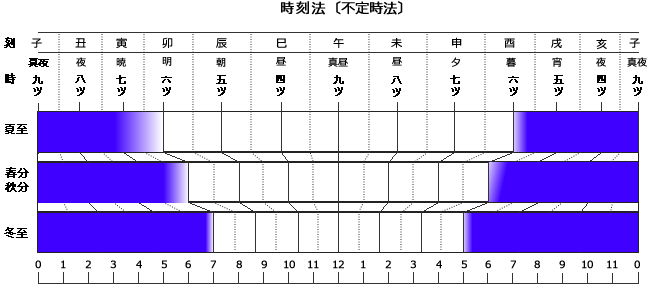

江戸時代の時刻には、天文学や暦法で使用する定時法によるものと、夜明けと日暮を基準として昼と夜を分け、それぞれを六等分する不定時法によるものの二種類があり、一般には後者が使用されていました。

定時法によるものは、1日を12辰刻(とき)に分け、各辰刻を初刻から四刻に四等分しました。したがって、1辰刻は現行時の2時間であり、1刻は30分でした。1刻は10等分され、それを1分(ぶ)(現行の3分)と呼びました。

しかし、庶民の生活では、時間の感覚としては「半辰刻(はんとき)」 (1時間)、 「四(し)半辰刻(はんとき)」(30分)くらいが実用されていました。

一般的に用いられた不定時法では、夜明け(薄明、かはたれどき(「彼は誰」))から日暮(薄暮、たそがれどき)までを昼とし、それを6等分したものが昼の一辰刻となり、日暮から夜明けまでを6等分したものが夜の一辰刻となります。夜明けは日出のおおよそ35、6分前で、手のひらの三本の線が見え始めたころ、日暮は日没のおおよそ35、6分後で、三本の線、が見えなくなる頃とされていたそうです。

したがって、不定時法では季節ごとに昼と夜の一辰刻の長さに相違ができます。

江戸の場合、昼の最も長い夏至では、昼の一辰刻は現行時の2時間38分にもなるのに対し、夜の一辰刻はわずかに1時間22分にすぎません。

各地に、時刻をしらせる「時の鐘」が設けられました。(時鐘の数は「時刻法(不定時法)」の図を参照) このため、時刻は十二支よりも、鐘の数でよばれていました。

一日の始まりは、天文学や暦法では今と同じ真夜中、つまり子の刻が日の境でしたが、一般には夜明けつまり明け六つから一日が始まると理解されていましたが、武家社会ではそれより一辰刻早い寅の刻、または暁七つをもって日の変り日と考えていたそうです。

この時刻制度に関しては、以下のサイトがとても分かりやすく、楽しいイラストで説明されているので、参考にしてください。 こちらでは1辰刻(いっとき)を1時(いっとき)で表しています。これのほうが理解しやすいかもしれません。 お江戸の科学 江戸の時刻制度“不定時法”

二十四節気

二十四節気は、太陰暦を使用していた時代に、季節を現すための工夫として考え出されたものです。暦の編製や農作業などのめやすを立てるため、一太陽年を二十四等分した季節の標準点として設けたもので、その区切りと区切られた期間とにつけられた名前です。一年の始まりは、正月元日と決まっているわけですが、旧暦では実際の季節を知るために、二十四節気を使いました。二十四節気では立春をもって年初としています。よく「暦の上では、今日何々」といわれますが、その暦の上というのは二十四節気の季節をいう場合に使われる表現です。

4. 度量衡

米の生産高を単位として江戸時代の経済・政治支配が成り立っていたが、この石高を計る枡が、全国的に統一されることがなかったそうだ。その理由として「…日本がメートル(法)条約に加盟したのは1885(明治18)年のことであるが、それが普及徹底したのは1945年(第2次大戦後)であったことからも、うかがえるのではなかろうか。」(事典 しらべる江戸時代 柏書房 2001年 p801)とあるように、地域に根づいた慣行は変えることが極めて難しかったかららしい。

秤は枡に比べると、貨幣経済の発達とともに普及拡大のスピードが速かったということで、秤の全国的統一(座による独占)を容易にしたようである。

貨幣価値を計る秤を統一する重要性が古い慣行をしのいだとの見方ができると思う。

はかりに関しては「はかりの歴史館」というサイトが詳しいので、ご参考にしてください。

<米と単位について>

米1石(1,000合)は成人が1年間に食べる量の単位でもありました。1,000合÷365日≒3合 一人あたり1日米3合を食べていました。

1石=2.5俵(約150Kg、石は容積の単位ですから正確には約180L) 1俵≒60Kg

昔(江戸時代など)は田んぼの面積1反(たん)あたり1石(こく)の米が収穫されると計算していました。(現在はその3倍以上収穫されています) つまり1反(約10アール)は、成人が1年間に食べる米が収穫できる田の面積でした。

5. 貨幣

参考文献:

「事典 しらべる江戸時代」柏書房 2001年

資料「古文書解読教室‐はじめての古文書‐」横浜市歴史博物館